Archivio tag: unione europea

Carte di credito, Ue vieta commissioni interbancarie. E l’Abi rilancia gli aumenti

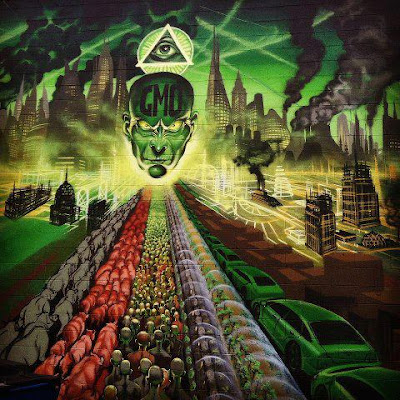

‘UE CI IMPONE I CIBI OGM CANCEROGENI.

Iniziamo dall’Ogm. Gli eurocrati – eletti da bilderberg e trilaterale e non certo dai cittadini – NON SOLO IMPONGONO l’OGM a tutte le nazioni aderenti (vedi Ieri l’Unione Europea ha imposto all’Italia di permettere la coltivazione del mais Ogm: l’Italia è costretta ad accettare le varietà autorizzate dall’Ue) privando i cittadini della loro sovranità su un tema FONDAMENTALE per la salute e per i cittadini, ma oltretutto DIFENDONO SPUDORATAMENTE il mais ogm accusato di causare TUMORI. Grazie a Mario Monti, che ha di fatto dichiarato illegale l’agricoltura “km zero” nel silenzio assoluto abbiamo detto addio anche alla sovranità alimentare.

Il “copione” della difesa UE che vuole far coltivare mais potenzialmente – o meglio, REALISTICAMENTE – cancerogeno è quello tradizionale con la quale le varie istituzioni nazionali e sovranazionali avallano qualsiasi porcata: “NON è DIMOSTRATO CHE…”

Secondo loro “non è dimostrato che Ilva aumenti fortemente l’incidenza di malattie” cosi come “non è dimostrato che l’uranio impoverito – impiegato massicciamente in tutti i conflitti per smaltire in modo economico le scorie delle centrali nucleari – provochi tumori” (vedi il dossier) per non parlare poi degli inceneritori, che ovviamente “non è dimostrato causino tumori” nonostante immettano nell’ambiente, spesso non distante dai centri urbani, tonnellate di polveri fini e diossina ogni anno. Gli inceneritori moderni, che bruciando rifiuti producono energia vengono chiamati dai nostri amministratori con il nome ben più “orecchiabile” e rassicurante di “termovalorizzatori”.

Dovrebbero bruciare “rifiuti solidi urbani” ma in diversi casi è emerso (dopo anni) che ci finiva di tutto, anche i rifiuti speciali, il cui regolare smaltimento è costoso: alcuni materiali persino 2-3 euro al kg e pertanto permettono affari milionari (si parla di carichi di tonnellate…) che le ecomafie talvolta riescono a suon di mazzette a far bruciare negli inceneritori, dove si trasformano in pericolosi gas e polveri fini che respiriamo tutti. Per questi motivi nel napoletano (per esempio a Chiaiano e Acerra) i cittadini si opponevano duramente all’inceneritore: per la consapevolezza che in essi ci finisce di tutto: ma agli italiani i mass media queste cose non le dicono, preferiscono far passare il messaggio che “non vogliono le discariche e gli inceneritori e poi l’immondizia finisce per strada” in modo da delegittimare le proteste e fare avallare all’opinione pubblica le manganellate con la quale impongono i veleni. In realtà la loro protesta è sacrosanta: in quelle zone dove la criminalità organizzata domina ed è infiltrata-collusa con la politica (sempre se non sono la stessa cosa) gli inceneritori sono un problema immenso per i cittadini di un territorio che in ampie aree – la cosidetta “terra dei fuochi” – deve fare i conti anche con roghi dolosi di rifiuti, sotterrati ovunque senza il minimo scrupolo, anche in corrispondenza di falde acquifere.

Gli inceneritori sono difesi a spada tratta da numerosi politici – tra cui uno scandaloso Renzi che cerca di zittire in malo modo un’oncologa (guarda il video) – e persino da oncologi famosi (e ahimè stimati) come il dr. Veronesi, un fermo sostenitori della teoria che “gli inceneritori non provocano tumori”. Veronesi si è espresso persino in difesa dell’uranio impoverito.

E’ di questi giorni la notizia menzionata sopra che l’Europa – che ha imposto l’ogm a tutti i paesi aderenti – ha difeso persino il mais accusato di essere cancerogeno: di seguito l’articolo “Il mais ogm è veleno? L’Europa si schiera con la Monsanto”.

PERCHE’ QUESTA DIFESA AD OLTRANZA DEGLI OGM DA PARTE DELL’EUROPA?

“Forse” perché gli eurocrati non eletti che detengono il potere in UE sono tutti espressione del gruppo Bilderberg e della commissione Trilaterale, quella di cui Monti era Presidente europeo fino alla nomina a premier (dopo la nomina si è dimesso da Presidente, ma i “rapporti” ovviamente restano). La commissione trilaterale è stata fondata dal signor ROCKFELLER, il braccio destro della potentissima famiglia ROTHSCHILD nonchè PROPRIETARIO DI MONSANTO, che detiene il monopolio mondiale degli ogm… sono loro i veri padroni di questa UE!

(Non solo ma quando i pollini si mischieranno con le varietà non OGM daranno vita a piante modificate geneticamente. Spariranno quindi le varietà autoctone. Questo è il motivo per il quale la fondazione Rockfeller e amici ha rubato i semi delle varietà selvatiche e se le é portate nel rifugio delle Swalbald).

Fonte: stampalibera.com

Tratto da La nostra ignoranza è la LORO forza. (FB)

È meglio scegliere sigarette “leggere”? Pipa e sigaro fanno meno male?

È meglio scegliere sigarette “leggere”? Pipa e sigaro fanno meno male?

Il termine “leggere” (o light, o mild, o low tar) riferito alle sigarette è fuorviante, perché la differenza con quelle normali, in termini di effetti sulla salute, è irrilevante. L’idea che facciano meno male spinge invece a fumarne di più e soprattutto riduce le probabilità che il fumatore decida di smettere. Inoltre, diversi studi scientifici hanno dimostrato che chi utilizza le cosiddette sigarette “leggere” fa boccate più lunghe e profonde. Di conseguenza, il dosaggio delle sostanze tossiche nel sangue non è in queste persone inferiore a quello che si ritrova nei fumatori di sigarette più “forti”, né il loro rischio di ammalarsi nel tempo appare ridotto. Per questo l’Unione Europea nel 2003, e la Food and Drug Administration americana nel 2010, hanno imposto di eliminare dalle confezioni le definizioni di “leggere” (mild,light o low tar) che potevano trarre in inganno il consumatore. Studi condotti dopo l’introduzione di questi provvedimenti, hanno tuttavia mostrato che, nonostante queste espressioni non fossero riportate esplicitamente sui pacchetti, il consumatore tende ingenuamente a pensare che i marchi “gold” o “silver”, o le confezioni con colori più chiari corrispondano a formulazioni meno dannose. In alcuni Paesi, come l’Australia, si sta quindi considerando l’ipotesi di una nuova legislazione che renda uniforme (e poco appetibile) l’aspetto delle confezioni.

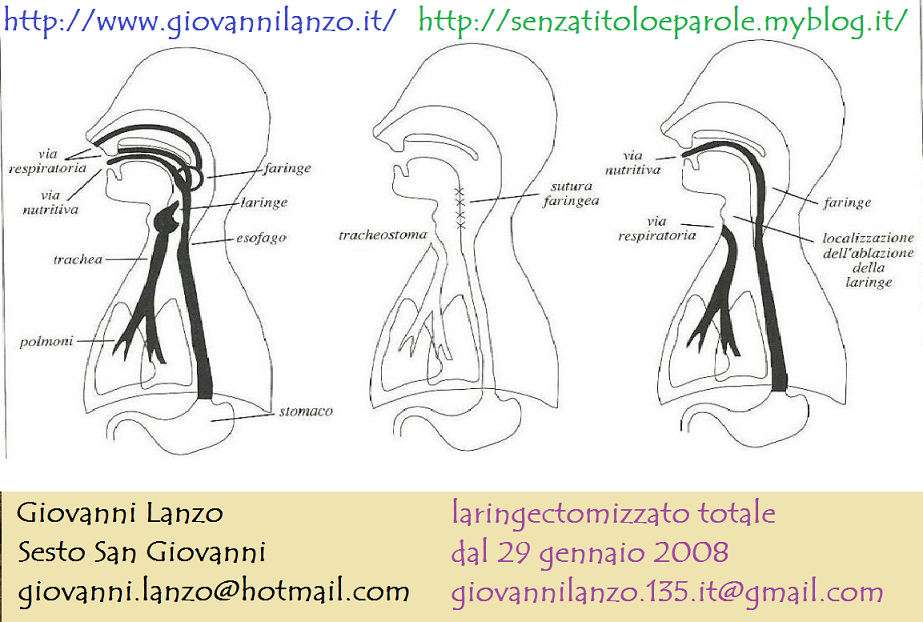

Se le sigarette leggere non rappresentano una scorciatoia, neppure il sigaro e la pipa sono alternative più sicure, come molti erroneamente credono, anche se portano a inalare il fumo meno profondamente: ciò riduce leggermente il rischio di tumore al polmone rispetto a quello di chi fuma sigarette, ma le probabilità di sviluppare la malattia sono comunque molto più alte che non tra i non fumatori. Inoltre, fumare sigaro e pipa favorisce lo sviluppo di tumori della bocca, della gola, dell’esofago e di altri organi come il pancreas.

Sanità: Italia tra gli ultimi in Europa per risorse destinate alla protezione sociale dei disabili

Dalla ricerca Fondazione Cesare Serono/Censis, per i servizi il Bel Paese spende ogni anno 438 euro pro-capite, meno della media europea (€531) e del Regno Unito (€754). Il modello rimane assistenzialistico con responsabilità scaricate sulle famiglie

Fonte: Immagine dal web

Fonte: Immagine dal web

Italia fanalino do coda nel confronto europeosui servizi messi in campo nella gestione e l’assistenza dei bisogni delle persone con disabilità. Con 438 euro pro-capite annui, infatti, l’Italia si colloca molto al di sotto della media dei Paesi dell’Unione europea (531 euro). In Francia si arriva a 547 euro per abitante all’anno, in Germania a 703 euro, nel Regno Unito a 754 euro, e solo la Spagna (395 euro) si colloca più in basso del Bel Paese. I dati arrivano dalla ricerca di Censis e Fondazione Cesare Serono, che dopo aver studiato e approfondito le esigenze assistenziali e i problemi socio-economici dei malati di Parkinson, Down, autismo e sclerosi multipla, in questo quarto appuntamento del progetto ‘Centralità della persona’ si concentrano ora sull’analisi dell’offerta di servizi per cronici e disabili da parte della sanità italiana.

Così, scorrendo le pagine del dossier, si scopre che ancora più grande è la sproporzione tra lemisure erogate sotto forma di benefici cash, ossia di prestazioni economiche, e quelle in natura, ossia sotto forma di beni e servizi. In quest’ultimo caso il valore pro-capite annuo in Italia non raggiunge i 23 euro, cioè meno di un quinto della spesa media europea (125 euro), un importo lontanissimo dai 251 euro della Germania e pari a meno della metà perfino della spesa rilevata in Spagna (55 euro).

SOSTEGNO ECONOMICO EROGATO DALL’INPS E ASSISTENZA DELEGATA ALLE FAMIGLIE.Secondo gli ultimi dati disponibili, in Italia le misure economiche erogate dall’Inps in favore di persone che hanno una limitata o nessuna capacità lavorativa sono pari a circa 4,6 milioni di prestazioni pensionistiche, di cui 1,5 milioni tra assegni ordinari di invalidità e pensioni di inabilità e 3,1 milioni per pensioni di invalidità civile, incluse le indennità di accompagnamento, per una spesa complessiva di circa 26 miliardi di euro all’anno. Ma il modello italiano rimane fondamentalmente assistenzialistico e incentrato sulla delega alle famiglie, che ricevono il mandato implicito di provvedere autonomamente ai bisogni delle persone con disabilità, di fatto senza avere l’opportunità di rivolgersi a strutture e servizi che, sulla base di competenze professionali e risorse adeguate, potrebbero garantire non solo livelli di assistenza migliori, ma anche la valorizzazione delle capacità e la promozione dell’autonomia delle persone con disabilità.

IL RITARDO ITALIANO SU INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI. L’Italia è ancora molto indietro sul fronte dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, come dimostrano i dati sui tassi di occupazione. Le differenti definizioni di disabilità in uso nei diversi Paesi europei rendono difficile il confronto. Ma ad esempio in Francia, dove il 4,6 per cento della popolazione (una quota simile a quella italiana) ha un riconoscimento amministrativo della propria condizione di disabilità, si arriva al 36 per cento di occupati tra i 45-64enni disabili, mentre in Italia il tasso si ferma al 18,4 per cento tra i 15-44enni e al 17 per cento tra i 45-64enni. Anche i dati prodotti dalle ricerche della Fondazione Cesare Serono e del Censis evidenziano le enormi difficoltà che queste persone incontrano, sia a trovare un lavoro una volta completato il percorso formativo (è il caso delle persone con sindrome di Down e degli autistici), sia a mantenere l’impiego a fronte di una malattia cronica che causa una progressiva disabilità (è il caso delle persone con sclerosi multipla). Meno di una persona Down su 3 lavora dopo i 24 anni, e il dato scende al 10 per cento tra gli autistici con più di 20 anni. Meno della metà delle persone con sclerosi multipla tra i 45 e i 54 anni è occupata, a fronte del 12,9 per cento di disoccupati e del 23,5 per cento di pensionati.

DISABILI A SCUOLA: SE LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SONO SCARSE O INADEGUATE.L’inclusione scolastica occupa un posto centrale nel panorama delle politiche di inserimento sociale delle persone con disabilità. In Italia però sono poche le scuole speciali dedicate ad alunni con problematiche sanitarie complesse. Ma la legge obbliga tutte le scuole pubbliche e private ad accettare l’iscrizione degli alunni con disabilità. Se è vero che l’esperienza italiana rappresenta un’eccellenza, le risorse dedicate alle attività di sostegno e di integrazione degli alunni con disabilità nella scuola appaiono spesso inadeguate. Nell’anno scolastico 2010-2011 circa il 10 per cento delle famiglie degli alunni con disabilità ha presentato un ricorso al Tribunale civile o al Tribunale amministrativo regionale per ottenere un aumento delle ore di sostegno.

LA METODOLOGIA DI INDAGINE E I DATI DELLE ASL SUI SERVIZI. Per fornire una mappa dell’offerta sanitaria e socio-sanitaria su cui possono contare i disabili italiani è stata realizzata un’indagine nazionale che ha coinvolto tutte le 147 Asl e che si basa sulle risposte di 35 di esse. Con riferimento ai servizi disponibili per le persone Down, 19 Asl su 24 indicano la presenza di servizi di neuro e psico-motricità dell’età evolutiva e di logopedia, 16 segnalano l’attivazione di progetti di educazione all’autonomia e 17 di altri servizi. Per quel che riguarda i pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico, 21 Asl su 24 segnalano l’offerta di servizi di logoterapia e 18 su 24 garantiscono la terapia per la psicomotricità. Per quanto riguarda i servizi per i pazienti affetti da sclerosi multipla, l’offerta delle Asl si concretizza soprattutto in riabilitazione motoria e logopedia, la prima garantita praticamente dalla totalità delle Asl, la seconda dalla metà. Per i pazienti con la malattia di Parkinson, tutte le Asl hanno segnalato di garantire la riabilitazione motoria, la metà quella del linguaggio, un terzo la terapia occupazionale.

http://www.nannimagazine.it/

Per la Bce una nuova sede da 1,2 miliardi di euro

Continuano a lievitare i costi della nuova sede della Bce a Francoforte. È polemica

di Sergio Rame

Mentre i greci e gli spagnoli infiammano le piazze per protestare contro i tagli e le riforme pesantissime imposte dall’Unione europea, la nuova sede della Bce a Francoforte è uno schiaffo in faccia a tutti questi Paesi dell’Eurozona che soffrono la morsa della crisi economica.

Il Sunday Telegraph (leggi l’articolo) ha attaccato pensatemente la Grossmarkthalle e le due torri gemelle poligonali (alte rispettivamente 185 e 165 metri) il cui costo è cresciuto di almeno 350 milioni di euro.

Le critiche non sono certo mancate. Anzi. Sono accresciute col lievitare dei costi. La cifra sborsata dalla Bce per costruire la nuova sede, che sorgerà nell’area dei vecchi mercati generali di Francoforte, è a dir poco esorbitante. Una cifra da capogiro, una cifra immotivata se si considera la congiuntura economica e la fatica che alcuni Stati dell’area euro fanno per non andare gambe all’aria. Inizialmente la spesa totale del colosso architettonico, che si sviluppa appunto in tre edifici, avrebbe dovuto aggirarsi attorno agli 850 milioni di euro. Tuttavia, le stime comunicate una decina di giorni fa sono a dir poco più alte: alle fine dei lavori il costo dovrebbe essere di 1,2 miliardi di euro. E questo a essere ottimisti. Perché c’è chi è convinto che l’importo possa addirittura farsi più pesante. Come spiega il Sunday Telegraph, infatti, il ritardo di sei mesi sulla conclusione dei lavori hanno, infatti, interessato la ristrutturazione della Grossmarkthalle. Dei tre edifici che costituiranno la nuova sede della Bce, l’imponente edificio storico del 1928 sarà l’ingresso principale.

“I tempi previsti non sono stati rispettati a causa delle complessità degli interventi di restauro necessari nella struttura originaria del monumento storico tutelato”, ha spiegato la Bce facendo notare che i lavori straordinari su questa struttura hanno aumentato ilbudget di oltre 100 milioni di euro a cui se ne sono aggiunti altri 200 a causa dell’aumento del costo dei materiali e delle attività nel settore delle costruzioni. “Ci sono stati una serie di problemi imprevisti che abbiamo dovuto affrontare”, ha commentato Jörg Asmussen, membro del Comitato esecutivo della Bce incaricato del progetto.“Questa struttura avrà una presenza veramente forte perché l’idea di base è una geometria molto complessa”, ha fatto eco il designer Wolf Prix, a capo di Coop Himmelb(l)au, lo studio viennese di architettura vincitore nel 2004 del concorso internazionale di progettazione indetto dalla Bce.

http://ilgiornale.it/news/esteri/bce-nuova-sede-12-miliardi-euro-842316.html

AL CREDITO BERGAMASCO DI SIRMIONE NON RICONOSCONO L’EURO

Acque potabili all’arsenico: a rischio rubinetti 128 comuni No della Ue a deroghe su limiti: a rischio salute cittadini. Le tracce d’arsenico hanno spesso origine vulcanica

L’elenco dei 128 comuni con acqua a rischio

L’elenco dei 128 comuni con acqua a rischio

Dati Ue: situazione preoccupante soprattutto nel Lazio

Roma, 22 nov. (Apcom) – No dell’Unione europea a qualsiasi deroga all’innalzamento dei limiti chiesti dall`Italia sulla concentrazione di arsenico nelle acque a uso alimentare. Perchè in taluni casi possono provocare malattie, perfino l’insorgere del cancro. E’ quanto scrive il Corriere.it. Dopo il niet della Ue scatta ora una guerra contro il tempo per evitare che a casa di migliaia di famiglie i rubinetti possano restare chiusi a seguito di una possibile raffica di ordinanze. Sono ordinanze richieste daBruxelles, che potrebbero proibire l`uso potabile dell’acqua. L`intimazione indirizzata il 28 ottobre al ministero della Salute dall`Ufficio Ambiente della Ue – prosegue l’articolo – apre un pesantissimo problema sanitario in 128 comuni dello Stivale divisi tra 5 regioni.

Tra le Regioni in emergenza c`è il Lazio, con 91 città e borghi (sparsi tra le provincie di Roma, Latina e Viterbo) dove i sindaci, a meno di soluzioni miracolose dell`ultimo istante, potrebbero essere costretti a firmare un provvedimento per vietare di bere l`acqua.

Nell`elenco segue la Toscana, con 16 località; altre 10 sono in Trentino, 8 in Lombardia e 3 in Umbria. Tutte con lo stesso problema: negli acquedotti c`è una concentrazione elevata di arsenico, talvolta con valori massimi di 50 microgrammi per litro mentre la legge ne consente al massimo 10. Quantitativi che sarebbero fuori norma – ha spiegato l`Italia in un dossier spedito alla Ue – per cause naturali; in qualche modo originati da stratificazioni geologiche di origine lavica, come nel caso dei Castelli Romani e del Viterbese.

26 Febbraio 2001 – I 15 stati dell’Unione Europea firmano il Trattato di Nizza

Partecipa all’assemblea di Wikimedia Italia il 20 marzo a Pistoia

Trattato di Nizza

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Il Trattato di Nizza è uno dei trattati fondamentali dell’Unione europea, e riguarda le riforme istituzionali da attuare in vista dell’adesione di altri Stati. Il trattato di Nizza ha modificato il Trattato di Maastricht e i Trattati di Roma. È stato approvato al Consiglio europeo di Nizza, l’11 dicembre 2000 e firmato il 26 febbraio 2001. Dopo essere stato ratificato dagli allora 15 stati membri dell’Unione europea, è entrato in vigore il 1º febbraio 2003.

Dopo l’approvazione del Trattato di Amsterdam nacque subito l’insoddisfazione per le modifiche non incisive introdotte in campo istituzionale, soprattutto in vista dell’allargamento dell’UE ai paesi dell’ex Europa dell’est. Questa insoddisfazione spinse i capi di stato e di governo a prospettare subito un’ulteriore modifica del sistema istituzionale “prima che l’Unione conti venti membri”. La Conferenza intergovernativa (CIG) inizia il 14 febbraio 2000 con la presidenza portoghese dopo la “Relazione sulle implicazioni istituzionali dell’allargamento” del gruppo Dehaene. La trattativa si conclude al Consiglio europeo di Nizza dell’11 dicembre 2000, ma si traduce in un mezzo fallimento: vengono adottate solo disposizioni “minime” che permettono alle istituzioni, pensate per 6 membri, di funzionare anche a 27 membri.Un Piano Storico

Clausole Dell’Accordo

Il Trattato di Nizza in particolare introduce:

- nuova ponderazione dei voti nel Consiglio dell’Unione europea,

- modifica della composizione della Commissione europea,

- estensione della procedura di codecisione e modifica del numero di deputati al Parlamento europeo per ogni Stato membro,

- estensione del voto a maggioranza qualificata per una trentina di nuovi titoli.

- riforma per rendere più flessibile il sistema delle cooperazioni rafforzate

- nuova ripartizione delle competenze tra Corte e Tribunale

Nell’ambito del Consiglio europeo di Nizza è stata solennemente proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che però non è entrata a far parte del trattato.

Passi Successivi

Nel dicembre 2001 il Consiglio europeo ha approvato la Dichiarazione di Laeken con lo scopo di far partire un dibattito più ampio e più approfondito sull’avvenire dell’Unione europea che è sfociato nella Convenzione europea.

Voci correlate

- Unione europea

- Cronologia dell’integrazione europea

- Convenzione Europea

- Trattati sull’Unione europea

Altri progetti

Wikisource contiene il testo completo del Trattato di Nizza

Wikisource contiene il testo completo del Trattato di Nizza

Collegamenti esterni

- Sintesi del trattato di Nizza sul portale dell’Unione europea

- I trattati europei su EUR-Lex

| Unione europea – Trattati, Istituzioni, storia dell’integrazione europea | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1952 | 1958 | 1967 | 1987 | 1993 | 1999 | 2003 | 2009 |

| Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) | |||||||

| Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o Euratom) | |||||||

| Comunità economica europea (CEE) | Comunità europea (CE) | ||||||

| Comunità europee: CECA, CEEA, CEE | Giustizia e affari interni(GAI) |

||||||

| Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GAI) | |||||||

| Politica estera e di sicurezza comune (PESC) |

|||||||

| U N I O N E E U R O P E A (U E) | |||||||

| Trattato di Parigi |

Trattati di Roma |

Trattato di fusione |

Atto unico europeo |

Trattato di Maastricht |

Trattato di Amsterdam |

Trattato di Nizza |

Trattato di Lisbona |

| I “tre pilastri” dell’Unione europea (non più in vigore): Comunità europea (CE), Politica estera e di sicurezza comune (PESC), Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (GAI) | |||||||

7 Dicembre 2000 – A Nizza viene solennemente procalamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo[1] da Parlamento, Consiglio e Commissione.

Essa risponde alla necessità emersa durante il Consiglio europeo di Colonia (3 e 4 giugno 1999) di definire un gruppo di diritti e di libertà di eccezionale rilevanza che fossero garantiti a tutti i cittadini dell’Unione.

È stato lasciato al futuro il compito di sciogliere il nodo sulla valenza giuridica della carta, intanto, però, essa ha un forte valore politico e rende esplicita e solenne la serie di valori che la Corte di giustizia delle Comunità europee si è riservata di difendere.

È ben noto che i trattati istitutivi delle Comunità prevedevano sì una serie di libertà, ma strumentali alla realizzazione del mercato comune.

Dai primi anni 70 la Corte, però, riconobbe che i diritti fondamentali, quali risultano dalle tradizioni costituzionali dei paesi membri e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), fanno parte dei principi generali di cui essa garantisce l’osservanza (nelle situazioni in cui rileva la disciplina comunitaria).

Dal 1977 le istituzioni hanno seguito l’orientamento della Corte e nel 1992, con il Trattato di Maastricht, all’art. 6, si è formalizzata la giurisprudenza della Corte in materia.

La comunità ha riconosciuto la CEDU, pur non aderendovi, ma bisogna constatare che comunque la tutela dei diritti fondamentali è sempre stata adeguata al di là di quanto espressamente stabilito dalla base giuridica principale, il Trattato, fino a Maastricht.

La Convenzione

Il progetto è stato elaborato da un’apposita Convenzione presieduta da Roman Herzog (ex presidente della Repubblica Federale tedesca) e composta di 62 membri:

- 15 rappresentanti dei Capi di Stato e di Governo degli stati membri;

- 1 rappresentante della commissione europea;

- 16 membri del Parlamento europeo;

- 30 membri dei parlamenti nazionali.

I diritti proclamati

La Carta enuncia i diritti e i principi che dovranno essere rispettati dall’Unione in sede di applicazione del diritto comunitario.

L’attuazione di tali principi, comunque, è affidata anche alle normative nazionali.

Il testo della Carta inizia con un preambolo ed i 54 articoli sono suddivisi in 6 capi i cui titoli enunciano i valori fondamentali dell’Unione:

- Dignità (art 1-5);

- Libertà (art. 6-19);

- Uguaglianza (art. 20-26);

- Solidarietà (art. 27-38);

- Cittadinanza (art. 39-46);

- Giustizia (art. 47-50).

Il settimo capo (art. 51-54) è rappresentato da una serie di “Disposizioni Generali” che precisano l’articolazione della Carta con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

I diritti contenuti nella Carta sono classificabili in quattro categorie:

- le libertà fondamentali comuni, presenti nelle costituzioni di tutti gli stati membri;

- i diritti riservati ai cittadini dell’Unione, in particolare riguardo alla facoltà di eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo e di godere della protezione diplomatica comune;

- i diritti economici e sociali, quelli che sono riconducibili al diritto del lavoro;

- i diritti moderni, quelli che derivano da alcuni sviluppi della tecnologia, come la tutela dei dati personali o il divieto all’eugenetica.

Costituzione europea e Trattato di riforma

La Carta è stata inserita come seconda parte della Costituzione Europea, in modo che quando questa fosse stata ratificata anche la Carta avesse assunto valore giuridico vincolante.

Dopo il fallimento della ratifica della Costituzione si è aperto un dibattito sull’opportunità di inserire la Carta nel nuovo trattato.

Nel Trattato di Lisbona si è deciso di inserire solo un articolo con un rimando esplicito alla carta, riferimento comunque sufficiente a rendere la Carta giuridicamente vincolante per gli stati membri dell’UE.

Il Regno Unito e la Polonia hanno però ottenuto in sede di Conferenza intergovernativa di essere escluse dal campo di applicazione della Carta. Anche la Cechia, poco prima della ratifica ha ottenuto un opt-out dalla Carta.

Note

Voci correlate

Collegamenti esterni

- Sintesi della Carta – Dal portale dell’Unione europea

- Testo della Carta – Dal sito EUR-Lex

- La carta – Dal portale del Parlamento Europeo

- Composizione della Convenzione

| Unione europea – Trattati, Istituzioni, storia dell’integrazione europea | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1951/52 | 1957/58 | 1965/67 | 1986/87 | 1992/93 | 1997/99 | 2001/03 | 2007/09 |

| Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) | |||||||

| Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o Euratom) | |||||||

| Comunità economica europea (CEE) |

Comunità europea (CE) | ||||||

| Comunità europee: CECA, CEEA, CEE | Giustizia e affari interni (GAI) |

||||||

| Giustizia e affari interni (GAI) |

|||||||

| Politica estera e di sicurezza comune (PESC) |

|||||||

| U N I O N E E U R O P E A (U E) | |||||||

| Trattato di Parigi |

Trattati di Roma |

Trattato di fusione |

Atto unico europeo |

Trattato di Maastricht |

Trattato di Amsterdam |

Trattato di Nizza |

Trattato di Lisbona |

| I “tre pilastri” dell’Unione europea – Comunità europea (CE), Politica estera e di sicurezza comune (PESC), Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (GAI) | |||||||

| []

|

|---|

| []

|

|---|