UN MEDICO, UN UOMO

(THE DOCTOR)

1992

regia di Randa Haines

Jack McKee (interpretato da William Hurt) fa il chirurgo in un ospedale di San Francisco. E’ molto abile ma, come non si stanca di ripetere ai suoi tirocinanti, ritiene che il suo compito sia “…entrare, aggiustare, andarsene…”, senza perdere tempo a chiacchierare con i pazienti. E’, insomma, il prototipo dei tanti medici ospedalieri americani per i quali – come dice con cognizione di causa avendo a lungo lavorato negli Stati Uniti – Ignazio Marino “il contatto umano col paziente quasi scompare”.

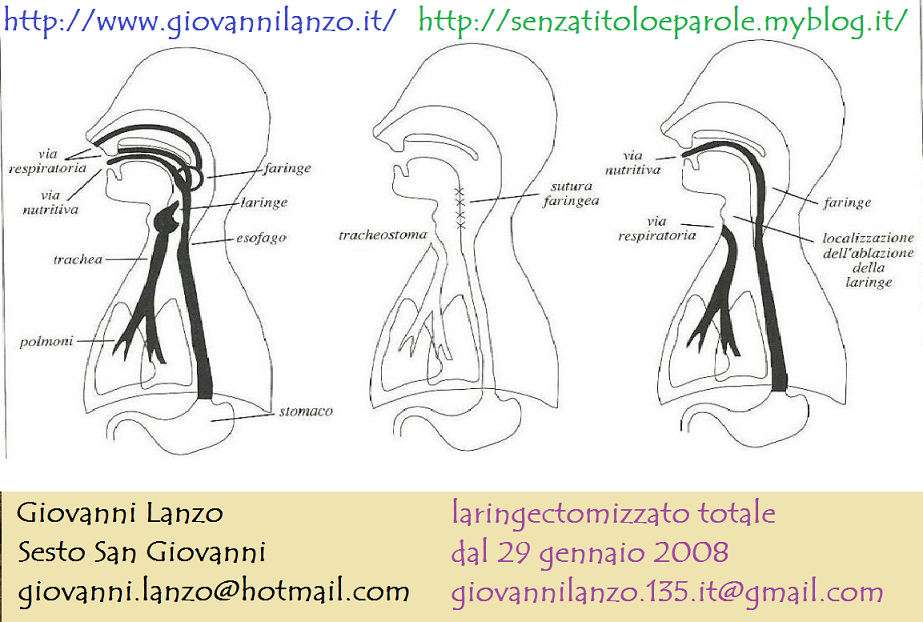

Il dottor Jack McKee è il protagonista di Un medico un uomo (sciocco titolo italiano del film The Doctor), regia della regista statunitense Randa Haines, tratto dal libro autobiografico A Taste of my own Medicine del dottor Ed Rosenbaum. Infastidito da un ricorrente raschiare alla gola, egli si reca dalla dottoressa Abbott, una collega otorinolaringoiatra, per una vista. “Lei ha un tumore alla laringe – ella gli dice alquanto bruscamente – occorre una biopsia”. Il giorno dopo, McKee va in ospedale per farla, gli tocca aspettare a lungo (e pensa, irritato: “Cosa ci faccio qui, io, ad attendere come un comune mortale?”), rifiuta la carrozzella per recarsi in corsia (ma l’infermiere insiste: “Lei ora è un paziente e se cade in ospedale siamo noi i responsabili”), scopre con notevole contrarietà che non gli hanno assegnato una camera singola (“Io non divido la stanza con nessuno” sbraita inutilmente). Il suo compagno di stanza è un poliziotto che gli parla delle sue molte esperienze ospedaliere, dicendo male dei medici e provocando in lui una reazione contraddittoria: da una parte sarebbe spinto a difendere la categoria cui lui stesso appartiene, dall’altra si rende conto che – nella sua nuova condizione di malato – sta subendo gli stessi disagi che l’altro gli racconta (finisce anche col prendersi un clistere destinato, invece, al poliziotto). Comincia a vedere l’ospedale, insomma, con gli occhi del paziente. “Il tumore è maligno” gli annuncia, con la solita durezza, la dottoressa Abbott. Viene decisa la radioterapia, per la quale McKee viene inviato da un altro collega, il dottor Reed. Nuove attese, nuovi moduli da riempire, nuove irritazioni. Egli non sa e non vuole fare il malato (“Sono un dottore anch’io” dice a un certo punto, sentendosi però risponder “Non qui”). Conosce, incontrandola nella sala d’attesa di Reed, una ragazza di nome June: ha un tumore al cervello e fa anch’ella la radioterapia, ha perso i capelli, gli appare stranamente serena seppur cosciente della gravità del suo stato. Tra i due inizia un rapporto profondo, che aiuta lui a comprendere cosa significhi essere malato, nelle mani di medici che con i malati non riescono a dialogare. La malattia e June lo aiutano a cambiare radicalmente il suo stile professionale: se ne accorge un suo assistente quando, avendo usato l’espressione “il terminale della 17” per indicare un paziente in fin di vita, si sente rispondere con durezza “Un malato non è un computer, quel signore che sta morendo nella stanza 17 ha un nome e un cognome e se usi ancora la parola ‘terminale’ per indicare un malato potrai subito dopo chiamare così la tua carriera qua dentro”. Nel frattempo, la radioterapia non dà i risultati sperati così che viene deciso l’intervento chirurgico. Egli cerca di interloquire con la dottoressa Abbott circa i tempi dell’operazione ma si sente rispondere “Il medico sono io e lei è mio paziente, quindi sono io che decido”. Allora si arrabbia ma l’altra sa soltanto commentare “Posso capire come si sente”, al che egli replica, urlando, che il problema consiste proprio nel fatto che lei non ha la più pallida idea di come i malati si sentano e le annuncia che, comunque, da quel momento ha un paziente di meno. Si rivolge così, per l’intervento, a un collega del suo ospedale, che aveva sempre irriso, in passato, per la sua cordialità con i malati. Tutto si risolve e Jack torna al lavoro però è diventato un altro medico. Per esempio, un giorno, dopo aver ordinato ai suoi tirocinanti di togliersi il camice e di indossare la camicia da notte tipica dei pazienti, li informa che, oltre ai nomi delle malattie, d’ora in poi dovranno imparare anche quelli dei malati, perché il loro essere malati li rende impauriti, imbarazzati, vulnerabili” e perciò bisognosi di attenzione, di aiuto, di ascolto. E affinché tale attenzione, aiuto, ascolto possa svilupparsi nei tirocinanti, e dunque futuri medici, egli li informa che “…nelle prossime 72 ore a ciascuno di voi sarà assegnata una malattia, dormirete nei letti dell’ospedale e subirete gli esami clinici di esso…Non sarete più dottori ma pazienti. Buona fortuna, domani verrò a visitarvi”. Dopo di che se ne va, passando dalla portineria ove gli viene consegnata una lettera. E’ di June, nel frattempo morta: “Caro Jack, voglio narrarti una storia. C’era una volta un contadino che aveva un campo e cercava di tenerne lontani gli uccelli. Ci riuscì ma alla fine si sentì solo e allora tolse tutti gli spaventapasseri e si mise in mezzo al campo a braccia spalancate, per richiamarli. Essi, però, pensarono si trattasse di un nuovo spaventapasseri e restarono lontani. Allora egli comprese che era il caso di abbassare le braccia e gli uccelli tornarono. Ecco, anche tu devi fare così: impara ad abbassare le braccia”. E il dottor Jack imparò.

Il film è ben narrato e ben recitatao. Non sarà un capolavoro ma merita di essere visto da tutti gli studenti di medicina delle università italiane, per aiutarli a capire la bellezza del fare il medico con le braccia abbassate.