In Italia il 60% dei pazienti con cancro alla laringe guarisce dalla malattia. E la percentuale sale a oltre il 90% se la patologia viene diagnosticata allo stadio iniziale. All’inizio degli anni ’90, invece, solo il 50% dei malati sconfiggeva la neoplasia. “Si tratta della più diffusa e frequente forma di tumore della testa-collo – afferma il prof. Giuseppe Spriano Presidente nazionale della Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCf) in un seminario tenutosi oggi -. Ogni anno queste neoplasie colpiscono 12.000 italiani e il loro numero è in aumento a causa anche di comportamenti scorretti sempre più diffusi. Chi assume alcol corre, infatti, un rischio 3 volte maggiore di cancro al cavo orale, faringe ed esofago rispetto ad un astemio. Nel nostro Paese è in aumento il consumo di alcolici, soprattutto tra i giovanissimi. Il 44% degli under 25 italiani beve regolarmente fuori dai pasti, erano “solo” il 34% 10 anni fa”. Il carcinoma alla laringe si manifesta con alterazioni della voce (disfonia). Quando invece è più esteso provoca difficoltà e dolore alla deglutizione, tosse e, a volte, la comparsa di tumefazioni al collo. La diagnosi di sospetto tumore della laringe viene di solito svolta dallo specialista Otorinolaringoiatra con una visita accompagnata da una fibrolaringoscopia. “Si utilizza uno strumento a fibre ottiche sottile che, introdotto nella gola del paziente attraverso il naso, permette di vedere le corde vocali e le altre strutture della laringe – sottolinea il prof. Giuseppe Spriano -. In caso di sospetto clinico si effettuerà una biopsia”. Il bisturi rappresenta in molti casi la soluzione definitiva contro la malattia. “Oggi le operazioni sono meno invasive – prosegue Spriano -. In passato l’unico intervento possibile era la laringectomia totale, cioè l’asportazione completa della laringe che provocava la perdita della voce e la tracheotomia definitiva per la respirazione. Oggi grazie alla chirurgia endoscopica è possibile rimuovere tumori poco estesi, utilizzando il laser attraverso la bocca. Nelle neoplasie di media grandezza si svolgono laringectomie parziali. In questo caso viene asportata solo una parte della laringe in modo da permettere al paziente di parlare, respirare e deglutire normalmente. Negli ultimi due anni è stata introdotta anche la chirurgia robotica, che permette di eliminare il cancro inserendo due piccole mani chirurgiche attraverso la bocca del paziente. Queste replicano i movimenti dello specialista che si trova invece ad una consolle operatoria distante dal paziente”. E’ possibile prevenire queste forme di cancro intervenendo sugli stili di vita e sottoponendosi a visite dallo specialista. “L’80% dei tumori della testa-collo sono riconducibili ad alcol e sigarette – conclude il Presidente degli otorini -. Per evitare la malattia è fondamentale seguire stili di vita sani e quindi niente fumo, limitare il più possibile gli alcolici, seguire una dieta sana ed equilibrata e svolgere attività fisica tutti i giorni. Un accanito bevitore o un forte fumatore invece dovrebbe sottoporsi a visite otorinolaringoiatriche periodiche, magari una volta l’anno a partire dall’età dei 50 anni in su”.

In Italia il 60% dei pazienti con cancro alla laringe guarisce dalla malattia. E la percentuale sale a oltre il 90% se la patologia viene diagnosticata allo stadio iniziale. All’inizio degli anni ’90, invece, solo il 50% dei malati sconfiggeva la neoplasia. “Si tratta della più diffusa e frequente forma di tumore della testa-collo – afferma il prof. Giuseppe Spriano Presidente nazionale della Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCf) in un seminario tenutosi oggi -. Ogni anno queste neoplasie colpiscono 12.000 italiani e il loro numero è in aumento a causa anche di comportamenti scorretti sempre più diffusi. Chi assume alcol corre, infatti, un rischio 3 volte maggiore di cancro al cavo orale, faringe ed esofago rispetto ad un astemio. Nel nostro Paese è in aumento il consumo di alcolici, soprattutto tra i giovanissimi. Il 44% degli under 25 italiani beve regolarmente fuori dai pasti, erano “solo” il 34% 10 anni fa”. Il carcinoma alla laringe si manifesta con alterazioni della voce (disfonia). Quando invece è più esteso provoca difficoltà e dolore alla deglutizione, tosse e, a volte, la comparsa di tumefazioni al collo. La diagnosi di sospetto tumore della laringe viene di solito svolta dallo specialista Otorinolaringoiatra con una visita accompagnata da una fibrolaringoscopia. “Si utilizza uno strumento a fibre ottiche sottile che, introdotto nella gola del paziente attraverso il naso, permette di vedere le corde vocali e le altre strutture della laringe – sottolinea il prof. Giuseppe Spriano -. In caso di sospetto clinico si effettuerà una biopsia”. Il bisturi rappresenta in molti casi la soluzione definitiva contro la malattia. “Oggi le operazioni sono meno invasive – prosegue Spriano -. In passato l’unico intervento possibile era la laringectomia totale, cioè l’asportazione completa della laringe che provocava la perdita della voce e la tracheotomia definitiva per la respirazione. Oggi grazie alla chirurgia endoscopica è possibile rimuovere tumori poco estesi, utilizzando il laser attraverso la bocca. Nelle neoplasie di media grandezza si svolgono laringectomie parziali. In questo caso viene asportata solo una parte della laringe in modo da permettere al paziente di parlare, respirare e deglutire normalmente. Negli ultimi due anni è stata introdotta anche la chirurgia robotica, che permette di eliminare il cancro inserendo due piccole mani chirurgiche attraverso la bocca del paziente. Queste replicano i movimenti dello specialista che si trova invece ad una consolle operatoria distante dal paziente”. E’ possibile prevenire queste forme di cancro intervenendo sugli stili di vita e sottoponendosi a visite dallo specialista. “L’80% dei tumori della testa-collo sono riconducibili ad alcol e sigarette – conclude il Presidente degli otorini -. Per evitare la malattia è fondamentale seguire stili di vita sani e quindi niente fumo, limitare il più possibile gli alcolici, seguire una dieta sana ed equilibrata e svolgere attività fisica tutti i giorni. Un accanito bevitore o un forte fumatore invece dovrebbe sottoporsi a visite otorinolaringoiatriche periodiche, magari una volta l’anno a partire dall’età dei 50 anni in su”.

Archivio tag: tumore laringe

SOLO FUMO – cronaca di un tumore alla laringe

SOLO FUMO – cronaca di un tumore alla laringe

Pubblicato da Barabba il Ven, 05/07/2013 – 15:40

Mi chiamo Salvatore Pioggia, da poco ho compiuto cinquantanove anni, vivo in uno sperduto paese di montagna della Sicilia, e sono professore di lingua e letteratura francese in un liceo, insieme classico e scientifico, con due sole sezioni in tutto.

Ragazzi pochi, ogni anno sempre meno. E quei pochi che frequentano sanno di essere dei condannati e che, alla fine del loro ciclo di studi, dovranno andare via. Perciò si comportano come degli ospiti in casa loro, o dei condannati in attesa dell’esecuzione della pena.

Io gli assomiglio. Ma la mia pena è diversa dalla loro.

È la morte.

Quella vera. Quella della carne, quella greve del sangue, del respiro che cessa, dell’aria che non agita più i polmoni.

Io devo morire.

E non perché tutti noi, prima o poi, dobbiamo morire, ma perché i dottori mi hanno fatto capire che forse potrò superare l’estate, ma di sicuro non arrivare a Natale.

Forse due mesi, o cinque, non di più.

Come se due o tre mesi di vita meritassero solo un forse, fossero un niente.

Ho scoperto di avere un tumore tre anni fa.

Tossivo… tossivo in continuazione, ma era inverno. E nel nostro bucolico angolo di paradiso d’inverno fa un freddo cane, con la neve che rimane a terra per mesi. E casa mia è talmente vecchia e malmessa che è impossibile riscaldarla decentemente, nonostante quelle maledette stufe a gas rimangano accese giorno e notte. Ma questa è un’altra storia, troppo lunga da raccontare, e forse troppo complicata per interessare qualcuno.

Quasi dimenticavo, io fumavo settanta sigarette al giorno.

I medici del nostro piccolo ospedale eternamente minacciato di chiusura, dopo ogni visita, usavano tutta la loro scienza per tranquillizzarmi: «È solo una brutta bronchite. Perché lei, caro professore, fuma troppo.»

Decine d’anni di studio avevano partorito l’ovvio.

E pur durando ininterrotta per tre mesi, per loro la tosse rimaneva bronchite, lenti come pecore a cambiar idea.

A primavera inoltrata, consumate inutilmente tutte le scatole di antibiotici e sciroppi che avrebbero dovuto guarirmi, mi ero stufato della loro incurabile bronchite e della mia tosse secca e incessante. Decisi di andare in città, a cercarmi una nuova malattia, a farmi visitare da un luminare, un otorinolaringoiatra professore universitario, figlio e nipote di luminari professori universitari come lui.

E al mio luminare bastò sapere che ne fumavo settanta al giorno, infilare uno specchietto dentro la mia bocca spalancata, odorante di catrame e tabacco, per andare oltre l’ovvio e chiedermi: «Ma davvero nessuno glielo ha ancora detto?»

«Detto cosa?» risposi irritato. «Che ho la bronchite?»

Mi fissò con i suoi occhi inespressivi, allenati da chissà quante altre volte uguali alla mia: «No, che ha un tumore alla laringe. Un brutto tumore, a una prima occhiata.»

Cominciò in quel momento la mia lunga salita al monte Calvario.

Perché forse, pensandoci adesso, sarebbe stato meglio rimanere con la mia bronchite, e morire di una onesta, innocua, bronchite, piuttosto che affrontare tre anni di operazioni e dolore, radioterapie e dolore, chemioterapie e ancora dolore, e umiliazioni senza fine inflitte al mio povero corpo e alla mia dignità.

Ferite inferte non solo a me personalmente, ma anche a mia moglie e alle mie figlie.

Mia moglie l’ho conosciuta all’università, a Catania, alla fine degli anni Sessanta.

Allora sembrava che tutto dovesse migliorare, e la speranza aveva un pubblico più vasto, e convinto, di quanto non sia adesso e, seppure tra mille tentativi di soffocarle, le nuove idee germogliavano anche nella mia Sicilia mummificata dalla storia. Ho attraversato quegli anni con ardore, pieno di fiducia nel futuro, spinto dal desiderio di migliorare… ma forse anche questa è solo un’illusione, e noi eravamo soltanto giovani.

Prima di andare all’università ho lavorato per qualche anno in Francia, a Parigi, in una tipografia che stampava, per varie case editrici, le opere di Sartre e Malraux, Camus e Celine, e ristampava i versi di Lautréamont, Baudelaire, Verlaine, Eluard, in versioni economiche.

Figlio di pescatori, con appena la terza media, attraverso quel lavoro fatto di carta e inchiostro, sudore e rotative, mi sono avvicinato alla parola scritta, e ho divorato un libro dietro l’altro; mi sono convinto che la parola scritta avrebbe potuto aprirmi le porte del presente. Ho letto in francese, che ho imparato a conoscere e scrivere meglio dell’italiano, e ho cominciato a scrivere le mie prime rime, in siciliano e in francese. E una sera d’estate, lungo la Rive Gauche, ascoltando i miei versi, una Marianne d’Algeria s’innamorò di me. Forse la mia pelle olivastra e i miei occhi mediterranei le ricordavano i colori della sua terra. Forse le mie parole, che odoravano di salmastro e sapevano di vento, riuscirono ad arginare la sua nostalgia. Ancor oggi non lo so. Ma so che furono anni sereni, ambiziosi, costruttivi, anni colmi di speranza. Lavoravo e la sera studiavo; presi un diploma tecnico. Insieme a lei mi trasferii in Germania, lavoravamo in una fabbrica d’auto della Volkswagen, le migliori paghe d’Europa: non ho mai faticato tanto in vita mia. Lavoravamo lì entrambi, e avevamo sorrisi, abbracci, noi avevamo futuro. Poi, proprio una Volkswagen, una sera, la mia Marianne se la portò via, in una strada di Wolfsburg, all’uscita dal turno.

Qualcosa mi si spense dentro, e anche le luci, fuori, si affievolirono. Ogni cosa mi ricordava lei. Tornai in Sicilia, mi iscrissi alla facoltà di lingue e letterature straniere. Negli anni dell’università conobbi Maria. Lei colmò quel vuoto. Che mi stava facendo morire, che mi stava distruggendo, che mi aveva aperto le porte di un mondo oscuro. Maria era una ragazza di paese, ingenua e spensierata, cresciuta in un mondo che non esisteva fuori dalle mura di casa sua. Questo mondo artificiale era la sua principale risorsa e, in quel momento, lo fu anche per me, ma quel microcosmo, popolato unicamente da sogni e fantasie, era anche la sua più grande debolezza.

Dopo la laurea partii nuovamente per il Nord, con un incarico a tempo per insegnare in un istituto di una piccola cittadina della Valtellina. Tra le montagne, in quella solitudine ritrovata, recuperai tutta la perduta serenità, anche se non mancarono le difficoltà, la diffidenza della gente nei miei confronti. Maria, invece, l’avevo dimenticata, ma lei non aveva dimenticato me. E proprio lei mi venne a cercare, dopo quasi un anno di separazione, e fece di tutto per riportarmi indietro, cosa che le riuscì più per la mia inerzia che per la mia buona volontà.

Ma allora quella decisione non presa era un compromesso comodo anche per me. Ci sposammo, Maria ci mise la grande e fredda casa in cui ancor oggi viviamo, io il mio stipendio: la soluzione più facile.

Nacquero i nostri quattro figli, uno dopo l’altro, tre femmine e un maschio. Che morì dopo un anno, per una malattia curata male nel nostro minuscolo ospedale di montagna. Ancora una volta l’oscurità mi avvolse: depressione, la definì in fretta uno psichiatra che avevo deciso di consultare, e mi prescrisse una serie di farmaci dai nomi stravaganti e dai colori sgargianti. Quel giorno Maria non volle neanche accompagnarmi, e rimase in macchina. Non voleva prendere atto della realtà: che io avevo qualcosa che non andava, che mi stava facendo morire dentro. Quando la vita le metteva davanti una cosa che non capiva, o che non sapeva affrontare, o che riteneva anche solo disdicevole, lei si voltava dall’altra parte o, semplicemente, fuggiva.

Non mi domandò nulla della seduta, ma quando acquistai i farmaci, in un paese distante per l’occhio della gente, lei si tranquillizzò. La presenza di quelle pillole, di quelle scatole con sopra indicate molecole e composti chimici, rendeva meno strana, quasi legittima, la mia ‘depressione’, degradandola al rango di una normale malattia, e sollevando il mio stato a un livello di ordinaria sofferenza. Da quel giorno iniziò anche la mia dipendenza, ma anche questa è un’altra storia, troppo lunga da raccontare, forse troppo complicata da comprendere.

Un tumore non è faccenda da poco, perché subito ti pone dinanzi a delle scelte.

Scelte da cui dipende la tua vita e quella di chi ti sta vicino.

Come se stesse informandomi dell’esistenza di un’innocua cisti, il luminare professore, figlio e nipote di chiarissimi professori, con fare sereno e volto sorridente, quello stesso giorno in cui mi visitò, mi comunicò che l’operazione era necessaria.

«Devo asportare il prima possibile tutta la massa tumorale,» mi spiegò. «Forse siamo ancora in tempo.»

«In tempo per cosa?» chiesi candidamente.

«In tempo per salvarle le corde vocali,» disse, come se per me fosse stato tutto chiaro.

Non avevo mai pensato alla mia voce. Cioè, au contraire, alla possibilità di perdere la voce. E l’idea non è che mi spaventasse, semplicemente non riuscivo a concepirla, così, su due piedi.

Un solo pensiero mi venne in mente.

«Sono un insegnante,» eccepii. «Come farò? Non potrò più fare lezione ai miei ragazzi…»

«Naturalmente dobbiamo fare una TAC,» mi rasserenò il chiarissimo professore, e tutta la sua calma era suggerita dal volto gioviale. Mi sorrise e continuò. «Ma sono sicuro di salvargliele le sue preziose corde vocali. Si tratta solo di una remota possibilità,» mi confortò e, con scrupolosa sollecitudine, due infermieri mi condussero a fare le mie analisi, ad aspettare il responso dell’oracolo tecnologico. «Si ritenga fortunato,» m’informò il radiologo, «non risultano metastasi, soprattutto ai polmoni, come temevamo. Il male è circoscritto.»

Quella sera tornammo a casa con la promessa di un veloce intervento che avrebbe cancellato per sempre quell’orribile parola dal suono sanguigno e fumoso: tumore. Rassicurati dalle garanzie dell’illustre luminare, quella sera cenammo come se non fosse successo nulla, come se tutto stesse andando nel migliore dei modi. Il lunedì successivo mi ricoverai e iniziai gli esami propedeutici per l’intervento; ridevo e sdrammatizzavo, mi rivolgevo a tutti con allegria, e osservavo con distacco e pena i compagni di camera i quali, mesti e silenziosi, mi sfilavano dinanzi. Eppure avrei dovuto capirlo già da quelle grida mute, da quelle voragini sulla gola mostruosamente esibite, che nulla è facile come pare.

La mattina seguente, prima dell’intervento, il chiarissimo professore mi venne a trovare «Devo chiederle l’autorizzazione scritta a un’eventuale asportazione delle corde vocali, nella malaugurata ipotesi in cui si renda necessaria.»

«Come?» obiettai stupito. «Neanche quattro giorni fa mi ha assicurato che non avrei perso la voce!»

«Non la perderà, non la perderà,» mi blandì il luminare. «Ma nella malaugurata ipotesi in cui trovassi qualcosa che la TAC non ci ha mostrato… vuole che la svegliamo durante l’intervento per chiederle il consenso?»

Titubante, nudo sotto una corta tunica di tessuto leggero, impotente, fornii loro quello che volevano: il mio doloroso, consapevole, assenso. Non dico che mi fu estorto, sono un uomo adulto, che diamine! Ma perché chiedermelo quella mattina, in un momento tanto delicato? Cercai di non pensarci e mi feci forza, diedi coraggio a chi era accanto a me… dopotutto ero nelle sapienti mani di un luminare figlio e nipote di luminari.

Quando mi svegliai vidi la mia primogenita piangere accanto a me. Sbirciai intorno, mia moglie si avvicinò. Mi accorsi che delle cannule uscivano dal mio collo ed erano collegate a un arcano congegno meccanico: tentai di gridare, ma non ci riuscii, poi tentai di respirare, invano. Cominciai ad agitarmi, poi di nuovo il sonno, per un giorno o forse due.

Mi dissero, quando mi ripresi, che era normale. Ma quando ti trovi in ospedale ti dicono sempre che è normale, qualunque cosa accada. Mi spiegarono che il risveglio da un intervento di tracheotomia e asportazione della laringe e delle corde vocali è sempre traumatico, e che per questo sedano i pazienti fino a che non prendono coscienza della loro nuova condizione: di invalidi, di muti.

«Pensa se ti fosse toccato agli occhi,» mi avrebbe consolato alcuni giorni dopo un mio collega. Già, avrei pensato io, vuoi vedere che sono pure fortunato.

«Il tumore era più esteso del previsto. Abbiamo dovuto intervenire per evitare metastasi,» si giustificò il chiarissimo professore, senza smettere la sua maschera di ottimismo e cordialità.

«Capisco,» dissi, in vena di gratuite assoluzioni, ma le labbra si mossero a vuoto, e la voce non uscì.

Non l’avevo più la mia voce, e anche respirare era diventata una faccenda nuova, tutta da imparare. L’aria non passava più dal naso, dalla bocca, per finire giù nei polmoni, calda e depurata, ma transitava da quell’orrenda caverna rossastra posta al centro del mio collo. Era fredda e sporca, e spesso mi faceva tossire, perché a nulla era impedito di entrar dentro. E infine mi accorsi che, proprio in virtù di questo nuovo orifizio, quelli vecchi avevano perso le loro funzioni. L’olfatto era quasi scomparso. Non riuscivo più a sentire gli odori, e anche il palato mi pareva non trasmettere alcun gusto, e col tempo la situazione non migliorò. E poi… piangevano tutti, le mie figlie, mia moglie, i generi, i colleghi.

Non capivo se piangevano per me o per loro, perché da quel momento avrebbero dovuto avere a che fare con un invalido, un uomo dimezzato, un uomo senza voce e senza sapore.

E io stavo lì, a rassicurare tutti, ancora ignorante e incapace di piangere me stesso.

Quando tornai a casa cominciò la triste e insensata processione di amici, parenti e conoscenti, tutt’insieme dolenti al mio capezzale. Per consolarmi c’era chi diceva che, in fondo, la maggior parte delle parole sono vane, un altro aggiungeva che la vita vale più di mille parole, e amenità del genere, assurdità dettate non dalla circostanza, ma dalla stupidità di chi le racconta. Avevo bisogno di ben altro in quel momento. Avevo bisogno di certezze, di spiegazioni… di ragioni. Ma nessuno seppe dirmi niente di sensato… non c’è alcuna ragione, alcuna spiegazione, alcun motivo, dietro quanto mi è accaduto, a parte le mie settanta sigarette al giorno.

E c’erano le mie tre figlie, grandi, adulte: tutt’e tre all’università, ancora lontane dalla laurea, da una sistemazione, da un matrimonio, può darsi anche dalla vita. Nei loro occhi nessuna speranza, ma rassegnazione, nessun futuro, ma solo un infinito presente che sembra non dover passare mai. Quella luce che mi animava da giovane, che mi ha permesso di costruire una vita mia, in loro era come se non si fosse mai accesa. Mi sono chiesto spesso, in questi anni, se fosse colpa mia questa loro fragilità, questa loro inadeguatezza di fronte alla vita.

Marianna piangeva in silenzio, sola, senza quel codardo del fidanzato che, invece di darle coraggio e conforto, dopo l’operazione, non appena mi ha visto, è svenuto, mi hanno raccontato alcune anime belle. E non si è fatto più vedere in ospedale, e anche dopo, a casa, ha continuato a fuggire, a salutare da lontano, con quella mano molle e sudaticcia, incapace anche solo di affrontare la presenza fisica della mia menomazione.

«È tanto sensibile,» lo ha giustificato la mia Marianna.

No… è solo un vigliacco, figlia mia.

Marianna è la mia secondogenita. La mia preferita, la luce dei miei occhi. Sempre allegra, sorridente, sempre pronta ad aiutare. Ma ha un animo fragile, inquieto, e troppo facilmente si arrende alla vita. Ho voluto che portasse il nome della mia amata Marianne. Una debolezza, lo confesso. Ho voluto che Marianne fosse sempre qui con me, e Marianna non mi ha lasciato mai, mi ha vegliato, accudito in silenzio, mentre mia moglie si è comportata all’opposto, tanto che pareva esser lei la figlia, la bambina bisognosa di aiuto e conferme, e non la madre che è. Non ha mai accettato la realtà, Maria. Subito mi ha gridato tutta la sua rabbia, il suo dolore, la sua impotenza, ho letto nei suoi occhi il desiderio di fuggire, di lasciarmi, e so che è rimasta solo perché è troppo debole per farlo e affrontarne le conseguenze. Il mondo irreale in cui è stata svezzata e cresciuta non sopporta di fare i conti con la vita concreta.

Se ho deciso di resistere, e di essere l’uomo forte che non sono, l’ho fatto per le mie figlie, soprattutto per Marianna: conosco la sua sofferenza, so che quell’idiota le ha rubato un bambino. L’ho letto nel suo diario, lasciato un giorno aperto forse proprio perché io leggessi e fossi parte del suo segreto. Ho l’animo nero. L’ho solo abbracciata e stretta forte, e lei ha capito. Non sono stato capace di dirle niente, di fare niente. Che padre sono? Che uomo sono? Sono anch’io un pusillanime, un cialtrone? Ma cosa può dire un uomo a una figlia che ha rinunciato, di nascosto alla sua famiglia, a esser madre? Per paura, per vergogna, per colpa mia. Perché non ho saputo esser io padre, esser io l’ormeggio sicuro della sua anima dolente, essere io il faro che segna la giusta rotta. E anche adesso, nel consapevole intento di autoassolvermi, ritengo che il mio silenzio sia l’estremo tentativo di tenere unita la famiglia, seppure nella menzogna e nell’oblio.

Ti amo, figlia mia, e spero che, alla fine, quest’uomo imbelle qual io sono ti possa esser d’aiuto e d’esempio, in un modo che ancora non ho imparato.

Ho iniziato la radioterapia un mese dopo la fine dell’operazione.

È stato un mese orribile, mi esprimevo a gesti, con dei foglietti legati al collo su cui scrivevo, in fretta, i miei pensieri, distribuendoli ai miei interlocutori: infermieri impazienti , dottori scontrosi e distratti, le mie figlie sempre più avvilite. Io, che ho sempre sottovalutato il dono della voce; io, che ho sempre pensato che solo la parola scritta potesse compiutamente esprimere i miei pensieri; io, che incoraggiavo i miei alunni a dire per iscritto piuttosto che a parlare; io, mi sono ritrovato a scrivere, e a non essere inteso. Non è questa una sorta di contrappasso? La parola scritta non può sostituire il dialogo, perché scrivere e parlare sono due esperienze inconciliabili, con funzioni diverse spesso tra loro infungibili. Mi hanno detto di provare la logopedia, ma mi sembrava una sofferenza inutile anche quella, e poi, per frequentare un logopedista, avrei dovuto prendere casa a Messina, o a Palermo. Troppi soldi, e troppe poche risorse per una voce che comunque non avrei avuto mai più.

La seduta di radioterapia dura solo qualche minuto.

Sto seduto solo, con un pesante camice di piombo a proteggere il resto del corpo, e tutti escono fuori, al sicuro; e nel frattempo la mia gola viene bombardata da un cannone radioattivo. Proprio così, un cannone. Oncologi e radiologi mi hanno spiegato che serve a uccidere le eventuali cellule tumorali non asportate con l’intervento.

«Mi avevate assicurato di averlo estirpato interamente,» dissi spazientito, al luminare di turno, al momento della visita.

Mi guardò come si guardano gli illusi: «Qualcosa può sempre sfuggire, ma è per la sua sicurezza, mi creda.»

Quante volte li sentirò rassicurarmi con queste parole incoraggianti, con queste azioni volte sempre al mio benessere?

«Ma le radiazioni non uccidono anche le cellule sane?» chiesi io, ingenuo, porgendogli il mio biglietto.

«Certo, anzi le uccidono per prime, perché sono le più deboli. Ma è un rischio che vale la pena correre, no?»

«Certo, è un rischio che debbo correre. Uccidere ciò che è sano nella speranza di metter fine al male.»

E il mio pensiero, per un riflesso incondizionato, andò a tutti quei massacri d’innocenti eseguiti col solo scopo di debellare il male.

Il risultato di questo rischio irrinunciabile fu che la gola diventò prima rosa, poi rossa, poi livida, infine quasi nera. Per un mese mi bombardarono con le radiazioni. Sanguinavo di frequente, prendevo antiemetici, antistaminici, cortisone, e non ricordo bene cos’altro. Anche il mio buco nero era sporco di sangue, infetto da muco vermiglio… cominciavo a intuire le sofferenze del Cristo in croce.

La mia primogenita è stata con me questo mese, insieme al fidanzato. Abbiamo affittato una casa a Messina per effettuare la radioterapia. Impossibile fare su e giù ogni giorno dal nostro bel paesino di montagna.

Letizia è diversa dalla sorella, è meno solare, meno contenta della vita, è più arrabbiata, ma forse più pronta a scommettere su se stessa. Fin da piccola è stata una bambina particolare. Rifiutava il mondo esterno alle mura domestiche, e si rinchiudeva in se stessa, raccontava di avere delle visioni, di parlare con i morti, persino di essere in contatto con il diavolo. E poi aveva terribili crisi isteriche che, mi venne chiarito dopo, non erano altro che attacchi d’ansia, o, nei casi peggiori, di panico. Iniziai a portarla con me dal mio psichiatra, all’insaputa della madre. La scusa era una passeggiata in macchina… e così Letizia iniziò la sua psicoterapia all’età di dieci anni. Se fu coraggio o il suo opposto non so, ma prima che arrivasse la sua adolescenza riuscimmo a fermare il male, a contenerlo dentro a stranezze innocue, a manie facilmente dissimulabili e controllabili. Alla fine di quegli interminabili anni, quando pensavo di aver vinto la nostra guerra, lo psichiatra mi mise in guardia. Il male potrà tornare ed esplodere, con maggior vigore di prima, mi disse, se Letizia non riuscirà a mantenere la sua serenità e il suo equilibrio di fronte ai sali e scendi della vita.

Non so quanto lei sia consapevole, adesso, di quanto ha vissuto da bambina. E di cosa porti dentro di sé. Quale immenso buco nero sia nascosto dentro la sua mente, e cosa sia capace di fare a se stessa. Perché la mia impressione è che abbia sepolto e chiuso a chiave tutto. Giurò di non dire nulla, e non disse nulla per i quattro lunghi anni che durò la terapia e anche successivamente.

Ma tutto fu diverso con lei, dopo. Rimase come un’ombra nel nostro rapporto, una serratura arrugginita, un qualcosa di irrisolto, che io imputai alla segretezza che le imposi. E con la madre andò anche peggio, perché Letizia perse ogni fiducia in lei, e la ridusse a una figura senza importanza, incapace di comprendere la verità e di sostenere la complessità della vita: un fantasma.

Ma non toccava certo a lei dire la verità alla madre. Non toccava a lei raccontare di essere malata, di prendere ogni giorno degli psicofarmaci, come faceva il padre. Toccava a me parlare, e assumermi le mie responsabilità. Ma preferii tacere, convinto che solo il silenzio, e la menzogna, potessero tenere unita la mia famiglia.

Al rientro a casa dalla radioterapia, pensavo di poter ricominciare una vita normale, pur senza la mia voce. Una sera di fine autunno come tante altre, mia moglie era da sua sorella a Milazzo, io ero solo in casa, con mia figlia Olga e il suo cane perennemente malato. E a causa di questa continua, immaginaria, malattia, la povera bestia era costretta da mia figlia a non uscire mai di casa e, di conseguenza, a fare i bisogni in una stanza. E proprio sopra la pipì del povero animale io scivolai quella sera, rovinando in terra.

Sentii un dolore lancinante, una terribile fitta vicino all’anca, poi gridai di dolore, e urlai senza essere sentito. Mia figlia si accorse di me dopo mezz’ora. Chiamò il 118 e loro arrivarono dopo pochi minuti, caricandomi sopra una barella. Ricordo solo che, per la sofferenza, svenni e mi svegliai nel letto di un ospedale.

«Professore, mi sente?»

«Sebastiano…» mossi le labbra senza poter emettere suoni. Mi accorsi che era un mio ex allievo diventato ortopedico, e rabbrividii. Perché lo conoscevo bene, ed era sempre stato una gran capra. Come persona e come studente. Più arrogante e ignorante del padre, primario di ortopedia nel nostro piccolo ospedale sempre minacciato di chiusura, e rincorso dalla sinistra reputazione di spezza ossa, insieme avevano trasformato quel reparto in un luogo disabitato, popolato soltanto dagli stupidi o dai disperati. Inevitabilmente cercai di collocarmi in una di queste due categorie.

«Lei ha un femore rotto, purtroppo. Una frattura composta al collo. Lo abbiamo immobilizzato, per il momento non possiamo fare nulla. Le ossa, purtroppo, sono molto indebolite dall’osteoporosi causata dal fumo. Se il dolore diventa troppo forte, chiami Lirio. Le darà la morfina,» m’informò Sebastiano.

Una mattina, dopo circa una settimana, esasperato, provai a forzargli la mano, per ottenere una risposta qualsiasi, e scrissi il mio bigliettino: «Sebastiano, ma non puoi operarmi? Mettermi un paio di viti e farmi andare a casa?»

La risposta non so dire se fu surreale o tragica: «Sta scherzando? Professore, lei è reduce da una brutta operazione. L’anestesista non se la sente. E poi la frattura è composta… vedrà che guarirà da sola. È solo questione di tempo…»

E riuscì a ripetermi questa storiella ogni settimana, per dodici settimane di seguito, tanto rimasi nelle mani del mio ex allievo, anzi dei miei ex allievi.

Ho insegnato per trent’anni nel nostro piccolissimo liceo. Tutti i medici e quasi tutti gli infermieri che lavorano all’ospedale del Santissimo Sepolcro sono stati miei alunni. Tutti, invariabilmente, hanno sostenuto la tesi del loro amico e collega, e mi hanno lasciato solo, con le mie sofferenze, e i miei rimorsi. So che le loro rassicurazioni sono viziate da quel sottile legame di connivenza che li unisce tutti, dentro l’ospedale come nel resto del paese.

In tanti anni di insegnamento, a fine anno, non ho mai riportato una insufficienza a un mio studente. All’inizio della carriera ricevevo moltissime pressioni per rendere più dolci i miei giudizi, per portarli alla soglia della sufficienza, o spingerli più in alto, quanto bastava per garantire una promozione o l’accesso a borse di studio o ad università prestigiose. Quella che era una forzatura, in breve, divenne la normalità. Per evitare scontri con i colleghi, sempre con qualcuno da proteggere e portare avanti, o per evitare la disapprovazione della gente, perché in un piccolo paese basta far due passi la sera, sul corso, per incontrare tutti, ma proprio tutti. E quindi per quieto vivere, per mantenere buoni i rapporti con il medico o l’avvocato, il sindaco o l’assessore, ma anche l’impiegato comunale, quello delle poste, il macellaio, il forestale, il carabiniere, io ho sempre chiuso un occhio, se non tutt’e due. E per questo mi sono sentito amato e rispettato, mi sono sentito accettato, e ho finito per non creare mai problemi a nessuno. Il risultato di questo metodo, di quest’insieme di regole non scritte che anch’io ho provveduto a scrivere, lo sconto oggi sulla mia pelle. Quanti ragazzi, incapaci anche di parlare correttamente in italiano, ho promosso? Tanti… e alla fine trovavo una giustificazione per tutti; io, carnefice senza alibi, ho agevolato in prima persona la scalata sociale di parecchie nullità. E adesso che sono io la vittima dell’incapacità di fare e di gestire, di assumersi una qualsiasi responsabilità, adesso che sono dall’altra parte, in mano a degli incompetenti che non hanno saputo curare la mia frattura, che non hanno saputo vedere il mio tumore, che non hanno saputo salvare il mio primogenito, cosa dovrei fare? Con chi dovrei prendermela, se non con me stesso, debole e povero uomo?

Dopo tre mesi di dolori calmati con la morfina sono uscito claudicante e con la gamba storta, potevo camminare soltanto appoggiandomi a un bastone, facendo un passo dopo l’altro, come un novantenne, come se nessuno si fosse mai preso cura di me. Mi sono sentito svuotato, perduta ogni fiducia, non solo nella medicina, ma anche negli uomini. Ogni illusione è svanita, mi è rimasta solo una nuda speranza, coltivata placidamente, senza illusioni, mentre sto rinchiuso nella mia casa prigione. Nessuna voglia di muovermi, e anche spostarmi dentro casa divenne presto un’esperienza da evitare. Le mie giornate trascorrevano nell’inerzia, seduto, o sdraiato sul letto, leggendo, talvolta scrivendo, spesso senza far nulla, come se solo il nulla fosse abbastanza vasto da contenere il vuoto che s’era impossessato di me.

Ero già morto, ma ancora dovevo rendere conto ai vivi: esami del sangue e valori alterati mi costrinsero a partire nuovamente per Messina, per un controllo dal luminare che mi aveva operato neanche sei mesi prima.

«Il controllo era fissato quattro mesi fa, professore…» mi rimproverò quel giorno il professore.

«Sono rimasto bloccato in ospedale, con un femore rotto,» mi scusai col mio bigliettino, «non si è trattato di cattiva volontà.»

L’uomo annuì, ma percepii una preoccupazione che non avevo mai notato prima. «Dobbiamo fare una TAC,» disse accigliato e, al telefono, parlò con il radiologo.

Scesi sottoterra, un’altra volta ancora. L’aria della stanza era gelida, non sentivo alcun odore, m’infilai nel cilindro bianco che dispensa le moderne profezie sulla vita e la morte, e in pochi secondi le mie carte erano servite. Mi tirai su, mi rivestii, e attesi in sala il verdetto dell’oracolo.

«Il tumore è ricomparso,» disse il luminare, figlio e nipote di luminari, e guardò il radiologo di fronte a lui, che annuì. «Qui, proprio dove abbiamo operato.»

«Non possiamo operare di nuovo?» scrissi.

«È in una brutta posizione,» mi spiegò il chiarissimo chirurgo. «È troppo pericoloso, troppo rischioso… mi dispiace. Le fisso un appuntamento a oncologia per iniziare la chemioterapia.»

«Chemioterapia?»

«Non posso fare altro… mi dispiace. Il tumore è vicino alla sua carotide. Incidere lì sarebbe troppo imprudente.»

Andai via, quel giorno, con un sapore d’amaro in bocca, e la certezza di un altro calvario all’orizzonte per me e per la mia famiglia.

Ma questa volta decidemmo di chiedere un parere terzo: troppe erano state le promesse andate a vuoto in quei mesi. Partii per Milano con mia figlia Letizia, perché Maria non se l’era sentita di accompagnarmi in quella nuova avventura. Fissammo un appuntamento all’IEO, e ci trovammo nuovamente davanti a un luminare con la faccia sorridente.

Esaminò la cartella clinica, osservò con attenzione l’ultima TAC che mi era stata fatta, e scosse la testa.

«È necessario ripeterla?» domandai, indicando la lastra trasparente nelle sue mani, porgendo il solito biglietto. In realtà avevo già con me una decina di quei foglietti, con le domande che intendevo fare, sulle quali avevo riflettuto lungamente in precedenza.

«Non è necessario,» fece il medico, e si sedette di fronte a me.

«Il professor Poerio ha operato correttamente?» c’era scritto nel messaggio precompilato.

L’uomo, senza cessare di guardarmi negli occhi, annuì.

«L’operazione è stata effettuata perfettamente. Ma il tumore si è riproposto in un punto particolare: proprio accanto alla carotide,» disse, e poggiò la lastra nel pannello luminoso alle sue spalle.

«È possibile che quel punto non sia stato ripulito perfettamente, che qualcosa sia sfuggito, ma non vedo errori nel modo in cui è stato eseguito l’intervento. Il tumore è circoscritto e molto piccolo, non ci sono metastasi.»

«Si può operare?» domandò mia figlia, di getto.

«Nessuno accetterebbe il rischio. È inoperabile. Deve iniziare subito un ciclo di chemioterapia, per vedere come reagisce il tessuto tumorale.»

«Può farla qui la chemioterapia?» intervenne ancora Letizia.

«E perché mai? I protocolli d’intervento sono uguali ovunque. Un posto vale l’altro. Tanto vale farla nel posto più vicino a casa. Ecco l’indirizzo di un’ottima struttura a Palermo…»

«Quanto mi rimane da vivere,» era l’ultimo dei miei bigliettini, il più importante, quello che speravo di non dover consegnare.

L’uomo, che stava per congedarci, si sedette nuovamente e ci fece segno di fare altrettanto.

Ci osservò, e dopo qualche istante disse: «Volete veramente saperlo?»

Io e mia figlia ci guardammo negli occhi, e abbassammo la sguardo.

«I tumori non sono tutti uguali,» cominciò a dire, «ne esistono diverse specie. Il suo è un carcinoma squamoso verrucoso. L’unica terapia efficace è quella chirurgica. La chemioterapia potrà avere effetto solo per qualche settimana, o mese, poi bisognerà cambiare farmaci, che avranno minor effetto sulla proliferazione delle cellule tumorali. La chemioterapia, in questo caso, è un palliativo. Lei ha un anno e mezzo di vita davanti, forse due… mi dispiace.»

Era il secondo “mi dispiace” che sentivo, e quasi mi sentivo sollevato d’aver ascoltato la verità: io stavo morendo.

Ma nel poco tempo che mi rimaneva avrei imparato che anche la più terribile verità può celare una menzogna.

Io e Letizia tornammo in Sicilia e decidemmo di non dire nulla al resto della famiglia circa la condanna a morte certa di cui ero stato fatto segno. Ancora una volta avremmo condiviso un segreto, ma avremmo lasciata intatta la speranza nei nostri familiari. E anche quella volta, come quindici anni prima, sapevo che quel segreto, invece di avvicinarci, ci avrebbe allontanato definitivamente.

Iniziai la chemioterapia la settimana seguente, pensando che la mia vita sarebbe stata normale. Avrei perso i capelli, si sa, ma non ne avevo molti in testa, però niente e nessuno mi aveva preparato a quello che stava per accadermi. Perché, col senno del poi, avrei evitato tante inutili sofferenze, tanto inutile spreco di sangue e di lacrime, e sarei morto in pace, di un onesto e incurabile tumore, in casa mia, con la mia famiglia accanto, invece di affrontare una inutile strada lastricata da aculei avvelenati.

Il primo ciclo di chemioterapia fu il più duro. Rimasi una settimana in clinica, con una flebo fosforescente attaccata al braccio, mia moglie e mia figlia Letizia al fianco. Insieme ai capelli se ne andarono i denti. Dopo due settimane, alla TAC di controllo il tumore, come per un miracolo, era diminuito di volume, anche se questa eventualità era stata prevista dal mio Caronte lombardo; la speranza, però, prese il sopravvento sui dubbi, e io cominciai a dimenticare quanto mi era stato detto a Milano, e a credere di poter guarire, di potercela fare.

Quando si entra dentro il meccanismo delle cure chemioterapiche è difficile uscirne. Ci si trasforma in giocatori, che scommettono continuamente sulla propria guarigione e che, nel momento in cui perdono, non possono far altro che continuare a giocare, solo che la posta in gioco, ogni volta, è la propria vita. E più ci s’inoltra in questo meccanismo più ogni speranza viene riposta in questo meccanismo, perché si continua a sperare, e quindi ci si continua a curare e a soffrire, e si continua a perdere, si continua a morire.

È solo una mia personalissima convinzione, come ogni altra che ho scritto, che la nostra medicina non guarisca, se va bene riesce solo a curare.

Per il secondo ciclo, il mese successivo, gli oncologi decisero di mantenere inalterato il cocktail di veleni del primo, nella speranza che il male potesse indietreggiare ancora. Altro trattamento e, dopo un paio di settimane, altra TAC di controllo. Ma questa volta il male era cresciuto di un centimetro e mezzo.

Il terzo ciclo iniziò il mese successivo, arrivò un nuovo cocktail di farmaci e una nuova modalità d’assunzione, una mattina a settimana, per quattro settimane di seguito, e dopo due settimane la solita TAC di controllo. Il volume del carcinoma, però, continuò ad aumentare, seppur di poco.

Il quarto e il quinto ciclo me li dispensarono con le stesse modalità dei precedenti, ma questa volta notai che qualcosa in me era cambiato: il mio corpo non tollerava altri veleni, io non mi reggevo più in piedi, non riuscivo a trattenere nulla di quel che mangiavo e, nonostante questa continua assunzione di farmaci, il mio tumore continuava ad avanzare e riusciva ad aprire un piccolo squarcio in mezzo al collo, divorava la mia carne, in un tripudio di sangue e di pus.

All’inizio del sesto ciclo di chemioterapia, dopo un paio di mesi di sosta, le forze mi vennero a mancare: mi spostavo soltanto in sedia a rotelle, non riuscivo più a fare nulla, neanche a leggere o a guardare la TV, e le mie vene non tolleravano più aghi e flebo, così che fu necessario un piccolo intervento per posizionare un sondino fisso nel torace, per permettere l’ingresso di nuovi veleni da un’apertura stabile: «Perché non interrompiamo?» chiesi all’oncologo di turno, col solito bigliettino. «Io non ce la faccio più, sto morendo di chemioterapia.»

«Dite tutti così,» mi rispose il medico. «Siete sempre pronti a mollare quando la sofferenza aumenta. Pensate di poter fare a meno di noi, anzi pensate che siamo noi la causa della vostra sofferenza, e non il tumore. Poi, però, quando il dolore si fa insopportabile, quando avete paura di morire, ritornate, e ci supplicate di essere curati.»

L’osservai stupefatto, in quel momento non capii se fosse odio, o disprezzo, quello che brillava nei suoi occhi. Forse era solo stanchezza, o voglia di scappar via. O forse voleva impedire a me di scappare, di mollare tutto, pensai, e stavo per assolverlo, quando, dopo una pausa, suggerì: «Se anche questo ciclo fallisce, potremmo provare un protocollo sperimentale.»

Eravamo arrivati a quel punto infine. Sentii che mi stavano spogliando della mia umanità per farmi diventare una cavia, un soggetto da laboratorio, che la mia esistenza, resistenza, si era ridotta a un esperimento. Usavano la mia disperazione per testare i loro inutili farmaci. Ma l’unica cosa che sapevo con certezza era che la qualità della mia vita era meno di zero proprio a causa dei loro farmaci, e non del tumore.

Accade anche questo, che le terapie farmacologiche finiscano per essere un mezzo il cui fine non è la guarigione dei pazienti, e nemmeno la loro cura, ma cos’altro se non il profitto delle case farmaceutiche? Che vendono e guadagnano, guadagnano, guadagnano…

Sono qui oggi, al termine del mio ottavo ciclo di chemioterapia, con la consapevolezza che ogni giorno può essere l’ultimo. Il mio carcinoma, da un momento all’altro, può recidere la carotide, uccidendomi in pochi secondi. E tuttavia io ho accettato di proseguire il mio calvario, di prolungare la mia sofferenza, di continuare le terapie a oltranza, comprese quelle sperimentali.

Un oncologo mi ha detto che ho un mese di vita davanti, un altro quattro, ma chi può dirlo? Per loro un mese in più o in meno non conta niente, ma per me…

La mia sofferenza forse servirà a far ottenere a mia moglie una migliore reversibilità. E spero che servirà d’esempio alle mie figlie, e che riescano a vedere, e riconoscere, e ricordare, quest’uomo che combatte unicamente per loro, fino alla fine, che la mia vita è dedicata a loro soltanto. Tirate le somme, di tutto il resto non m’importa più. Il mio 99destino l’ho segnato da tempo, fumando quelle maledette settanta sigarette al giorno. Non cerco più alibi, non cerco scuse, non cerco colpevoli o capri espiatori. Non esistono ragioni misteriose, voleri o vendette divine, non esiste il fato e, alla fine, della mia vita, di ogni vita, levando quella carne, quelle ossa, quel sangue, quel che rimane è solo fumo.

Convegno sul tumore laringeo-Ospedale di Treviglio Bergamo

Tumore laringe faringe

Cos’è

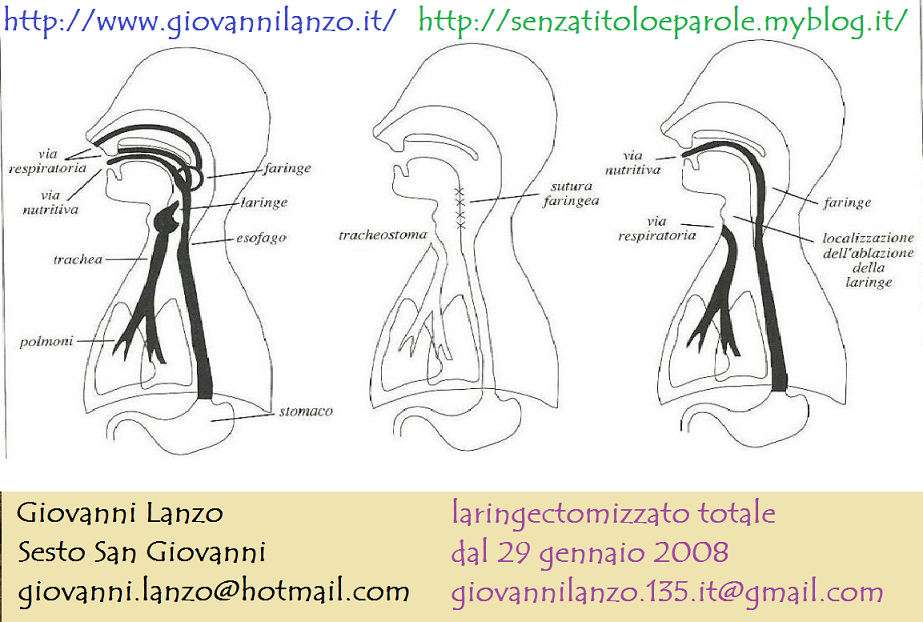

La laringe è un organo dell’apparato respiratorio lungo circa 12 centimetri, collegato verso l’alto con l’orofaringe, lateralmente con l’ipofaringe ed in basso con la trachea. Ha una struttura cartilaginea ed è rivestita al suo interno da una mucosa. La parte superiore della laringe è chiusa dall’epiglottide, una piccola cartilagine che durante la deglutizione si piega all’indietro formando una specie di scivolo che protegge le vie aeree impedendo al cibo di finire nella trachea. La laringe ospita le corde vocali, organo fondamentale della fonazione.

Essa è quindi una valvola situata tra le vie aeree e digestive; quando è aperta consente la respirazione, quando è chiusa la fonazione e la deglutizione.

I tumori della laringe originano, nella maggior parte dei casi, dalla mucosa (epitelio) che riveste l’interno del canale: il più comune è il carcinoma a cellule squamose.

La faringe è un canale cilindrico lungo circa 15 centimetri, posto tra la cavità nasale e l’esofago; esso fa parte delle cosiddette ‘vie aereo digestive superiori’ perché da un lato consente la progressione del bolo alimentare dalla bocca verso l’esofago tramite il meccanismo della deglutizione, dall’altro il passaggio verso la trachea e i polmoni dell’aria opportunamente filtrata, umidificata e scaldata.

La faringe può essere interessata da tumori maligni in ciascuna delle sue tre porzioni: il nasofaringe (o rinofaringe), l’orofaringe e l’ipofaringe (dove si separano la via alimentare e quella respiratoria). Quelli della nasofaringe o rinofaringe sono carcinomi indifferenziati frequentemente associati al virus EBV (Epstein-Barr virus), mentre nelle altre regioni prevale il carcinoma a cellule squamose

Tipologie

- Cancro della laringe e della faringe

Il 95 per cento dei tumori della laringe e dell’ipofaringe originano il più delle volte per danni provocati dal fumo e dal consumo eccessivo di alcol. Anche in questa sede l’uso combinato di tabacco ed alcol moltiplica il rischio di sviluppare un tumore.

Il restante 5 per cento dei tumori origina dagli altri tessuti presenti nei vari organi del distretto (per esempio ghiandole,adenomi, tessuto muscolare o connettivale, sarcomi, o da tessuto linfatico, linfomi). - Cancro dell’orofaringe

L’orofaringe è la parte di faringe in continuazione con la parte posteriore della bocca: include la base della lingua, il palato molle, l’arco delle tonsille e la parte posteriore della cavità della bocca stessa.

Le forme più comuni di alterazioni dei tessuti che ricoprono la cavità buccale sono la leucoplachia macchia bianca) e l’eritroplachia (macchia rossa). Si tratta di lesioni precancerose, cioè a potenziale rischio di trasformazione. In genere le lesioni bianche hanno minor rischio di cancerizzazione (intorno al 5 per cento – 10 per cento) rispetto a quelle rosse (fino al 70 per cento). Solo la biopsia, cioè il prelievo di una parte della lesione, ci permette di valutare l’entità del rischio di trasformazione tumorale (displasia lieve, media o severa) ovvero la presenza di una lesione già neoplastica (carcinoma in situ, carcinoma microinvasivo). Le tonsille, che fanno parte del sistema linfatico, sono colpite dai tumori tipici di questo tipo di tessuto (linfomi), che hanno un decorso e una prognosi diversa, in genere più favorevole, rispetto a quella dei tumori epiteliali.

Negli ultimi anni si è manifestato un aumento dell’incidenza di tumori orofaringei nei giovani; è stato dimostrato che queste neoplasie non sono correlate con il consumo di alcol e di tabacco, ma con la presenza del virus HPV (Papilloma virus).

Evoluzione

Come per la maggior parte dei tumori, la guarigione dipende dalla sede ed estensione del tumore e dalle condizioni generali di salute.

La presenza di una neoplasia a rapida crescita può ostruire le vie aeree, impedendo al paziente di respirare, rendendo necessaria una tracheotomia, cioè l’apertura delle vie aeree al di sotto dell’ostacolo, in genere a livello della parte iniziale della trachea.

Complessivamente, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è del 60 per cento circa, oscilla tra il 90-95 per cento nei pazienti con tumori limitati, ed è del 19 per cento nei pazienti con tumori metastatici.

Sintomi

I sintomi di un cancro alla faringe o alla laringe sono spesso subdoli e non sempre specifici; variano a seconda di sede ed estensione della massa tumorale. Ad esempio i tumori della base della lingua e dell’epiglottide danno una vaga sensazione persistente di corpo estraneo con un dolore irradiato all’orecchio, mentre i tumori delle corde vocali danno alterazioni della voce. Per questo i sintomi legati ai tumori orofaringei sono frequentemente trascurati dai pazienti, con conseguente diagnosi ritardata, mentre quelli delle corde vocali sono in genere diagnosticati in fase iniziale.

L’età media alla diagnosi di un tumore della faringe è di 64 anni e il 95 per cento insorge dopo i 40 anni. I disturbi più comuni provocati dai tumori che crescono nel nasofaringe sono: difficoltà a inspirare aria dal naso, fuoriuscita di secrezioni e di sangue dal naso (epistassi), chiusura della tuba di Eustachio (sensazione di orecchie tappate). Questo tipo di tumore dà spesso metastasi ai linfonodi, che frequentemente rappresentano il primo segno clinico di malattia.

Le neoplasie dell’orofaringe possono provocare difficoltà e dolore alla deglutizione (disfagia e odinofagiarispettivamente).

I tumori dell’ipofaringe, più rari dei primi due, si manifestano con disfagia talora associata ad alterazioni del timbro di voce, difficoltà respiratorie (dispnea) soprattutto nelle forme avanzate e dolore irradiato all’orecchio (otalgia riflessa).

Il cancro della laringe colpisce soprattutto le persone di età superiore ai 55 anni ed è più diffuso nei maschi. I sintomi più frequenti di queste neoplasie sono l’abbassamento di voce immotivato e persistente (più di due settimane) con variazione del timbro vocale, di dolore e difficoltà alla deglutizione, dolore persistente all’orecchio nel deglutire oppure gonfiore (adenopatia) sul collo.

diagnosi

Per la diagnosi dei tumori della faringe e della laringe in presenza di sintomi l’esame più utile è la laringoscopia, una procedura indolore che permette al medico di ispezionare la laringe e le corde vocali.

Questo esame si esegue con un laringoscopio a fibre ottiche, che è dotato di illuminazione propria e viene introdotto in gola attraverso la cavità nasale (laringoscopio flessibile) oppure appoggiato sulla lingua (fibroscopio rigido): essi consentono di valutare la funzione laringea (motilità delle corde vocali) e la eventuale presenza di ulcerazioni o masse faringee e laringee.

Come si cura

I tumori della faringe e della laringe possono essere curati chirurgicamente con interventi che, nei tumori circoscritti, consentano la conservazione delle funzioni vocale, deglutitoria e respiratoria; nelle neoplasie più estese si rende indispensabile l’asportazione di tutto l’organo e dei linfonodi circostanti.

Nei tumori allo stadio iniziale l’asportazione della lesione può essere eseguita con il laser (questo strumento non è ancora disponibile in tutti gli istituti di cura).

Alcuni tumori dell’orofaringe possono essere trattati con chirurgia Robot assistita.

In presenza di un tumore della laringe avanzati, spesso si è costretti a eseguire la cosiddetta laringectomia (ossia l’asportazione completa dell’organo comprese le corde vocali). Anche in assenza di laringe e corde vocali è possibile tornare a parlare (come i ventriloqui) grazie ad uno specifico addestramento (logoterapia) o all’impiego di speciali apparecchi.

Radioterapia e chemioterapia sono usati come adiuvanti nel post operatorio, oggi oltre a questa indicazione si sono affermati alcuni protocolli terapeutici cosiddetti di preservazione d’organo che si propongono di trattare le neoplasie avanzate faringo-laringee senza ricorrere alla laringectomia. I risultati di questi trattamenti non chirurgici sono discreti, ma non sempre pari a quelli della chirurgia, pertanto le scelte terapeutiche vanno valutate e concordate con oncologi medici, radioterapisti e chirurghi esperti.

Chi è a rischio

Per i tumori della laringe e della faringe i principali fattori di rischio sono il fumo di sigaretta, il consumo di alcol, il 90 per cento circa dei pazienti con queste neoplasie fuma e beve.

Proprio per questo il tumore della laringe è più frequente in Veneto e in Friuli Venezia Giulia (18 casi l’anno ogni 100 mila abitanti), rispetto a Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana (10 casi l’anno ogni 100 mila abitanti) e al Meridione (7,3 casi l’anno ogni 100 mila abitanti).

Quanto è diffuso

Su scala mondiale, i tumori della faringe e della laringe rappresentano il 10 per cento circa di tutte le neoplasie maligne negli uomini e il 4 per cento nelle donne.

Su scala mondiale, i tumori della faringe e della laringe rappresentano il 10 per cento circa di tutte le neoplasie maligne negli uomini e il 4 per cento nelle donne.

In Italia si contano circa 5.000 nuovi casi l’anno di tumore della laringe tra gli uomini e 500 tra le donne. Le più comuni sedi di origine del carcinoma a cellule squamosesono la corda vocale vera, l’epiglottide, il seno piriforme e l’area post-cricoidea.

I tumori della faringe hanno un’incidenza analoga a quella dei carcinomi della lingua con una maggiore mortalità; in Italia si registrano circa 4.600 nuovi casi l’anno per gli uomini e 1.300 per le donne. I tumori della faringe, in particolare orofaringe, hanno avuto un incremento di incidenza negli ultimi 20 anni verosimilmente legato ai casi HPV-correlati.

Prevenzione

In base ai dati disponibili non è possibile stabilire se lo screening di routine per i tumori della laringe e della faringe sia efficace per gli individui che non presentano sintomi.

Per tutti è valido il consiglio di non fumare, di non consumare tabacco in alcuna forma e di limitare l’alcol.Potrebbe essere utile un esame del distretto orale e faringo-laringeo per tutti i soggetti di età superiore a 60 anni fumatori e bevitori.

airc.it/tumori