In tutti i casi in cui il tumore laringeo è circoscritto, le possibilità di guarigione sono molto buone e nella maggior parte dei casi è possibile conservare integralmente o parzialmente la laringe, senza la perdita totale delle sue funzioni.

Oggi anche in casi di tumore più esteso si può ottenere la guarigione senza il sacrificio della laringe grazie a più efficaci protocolli di radiochemioterapia. Nei casi in cui non si riesca a raggiungere la guarigione, la chirurgia può essere accompagnata da ottime possibilità di cura anche se con unaguarigione della ferita più lunga e complessa.

Dopo le terapie effettuate è molto importante che il paziente si sottoponga ai controlli periodici con visite cliniche e gli esami che di volta in volta gli saranno richiesti.

I controlli periodici si protrarranno per almeno cinque anni, che rappresentano il periodo di rischio per il paziente, ma possono anche essere proseguiti più a lungo; sussiste, infatti, la possibilità che nel distretto della testa e del collo o in altra sede possa svilupparsi un’altra neoplasia, che così può essere prontamente diagnosticata in stadi più limitati.

È importante comunque che il paziente sia il primo medico di sé stesso sorvegliando attivamente il proprio stato di salute e rivolgendosi al medico di famiglia o agli specialisti che lo hanno curato, tutte le volte che si accorga di nuovi sintomi.

È assolutamente sconsigliato riprendere a fumare.

Archivio tag: laringe

Parlare dopo la laringectomia totale

La laringectomia totale è un intervento chirurgico molto importante che modifica radicalmente la vita di una persona.

Subito dopo l’intervento ci sono i problemi immediati: il dolore, eventuali difficoltà respiratorie, e anche fastidi banali come il non riuscire a soffiare il naso. Tutti problemi che con l’aiuto dei medici e del personale del reparto si superano.

Quando si esce dall’ospedale e si inizia a vivere nella propria abitazione tutto cambia. E’ questo un momento che necessita di una notevole forza di volontà. Non ci sarà più il campanello per chiamare l’infermiere, occorrerà andare avanti da soli. Se si ha la fortuna di avere il coniuge al proprio fianco sarà un notevole vantaggio.

Il primo problema sarà recuperare la voce.

Parlare senza laringe è possibile.

Normalmente prima dell’intervento chirurgico si spiega con calma al paziente che cosa succederà dopo l’asportazione della laringe e come sarà la vita con uno stoma permanente.

Ora è il momento di mettere in pratica quanto è stato detto.

E’ stato spiegato che quando espiriamo (cioè quando facciamo uscire l’aria) questa passa attraverso la laringe e le corde vocali producono un suono. Questo suono viene articolato in fonemi. Dalla loro successione abbiamo le parole e le frasi.

Senza laringe l’aria espirata dai polmoni non produce suono.

L’alternativa è la voce esofagea.

Si dovrà “mangiare” l’aria. Si dovrà imparare ad immagazzinare aria nell’esofago e nello stomaco e questa dovrà essere emessa come se si dovesse eruttare. Con la volontà sarà possibile provocare un restringimento dello sfintere esofageo superiore. Questo punto viene anche chiamato neoglottide. Lì si genererà un suono. E’ possibile controllare questi suoni in intensità e durata ed è pure possibile articolare i suoni in modo da trasformarli in vocali e consonanti.

Parlare dopo la laringectomia è un obiettivo raggiungibile per molti .

Farlo da soli non è facile. La soluzione migliore è seguire un corso di rieducazione alla parola per laringectomizzati.

L’importante è non perdersi d’animo e convincersi che parlare di nuovo è possibile. Ovviamente non si potrà imparare a parlare in pochi giorni. Si dovrà armarsi di pazienza e insistere fino a quando non si arriverà ad un’emissione di frasi soddisfacente.

Laringectomia totale: cos’è e cosa comporta

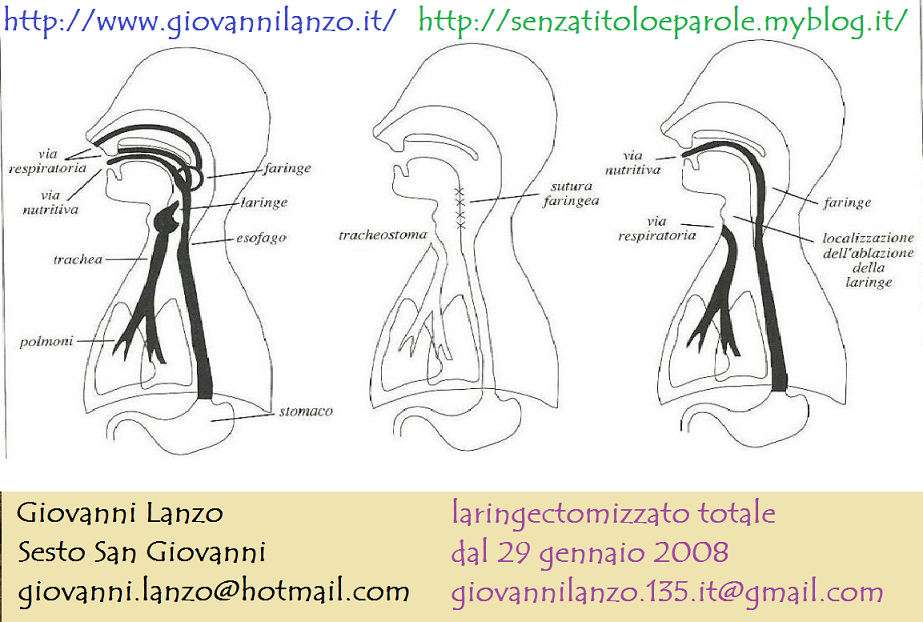

L’intervento di laringectomia totale consiste nella demolizione delle strutture laringee, cui consegue una netta separazione tra le vie aeree e le vie digestive; la trachea viene infatti direttamente collegata all’esterno con un tracheostoma permanente.

L’intervento di laringectomia totale consiste nella demolizione delle strutture laringee, cui consegue una netta separazione tra le vie aeree e le vie digestive; la trachea viene infatti direttamente collegata all’esterno con un tracheostoma permanente.

Non di rado questo intervento coinvolge anche altre strutture adiacenti, come la base linguale, l’ipofaringe e, quando è necessario uno svuotamento linfonodale laterocervicale, il collo.

La laringectomia totale è un intervento altamente invalidante: la principale funzione che viene persa è quella vocale, ma non è l’unica.

La laringe, infatti, svolge molteplici funzioni.

Vediamo quali.

Funzione protettiva: normalmente quando mangiamo la laringe protegge dall’aspirazione del cibo e, attraverso la tosse, elimina eventuali corpi estraneiche altrimenti raggiungerebbero le vie aeree inferiori. A seguito di un intervento di laringectomia totale, però, l’aria entra ed esce dallo stoma, quindi questa funzione viene persa.

Funzione respiratoria: la laringectomia totale implica che l’aria non venga più inspirata tramite il naso, ma direttamente tramite lo stoma; ciò significa che non sarà nè riscaldata, nè filtrata, nè umidificata. Va inoltre considerato che nel postoperatorio il paziente deve portare la cannula tracheale.

Funzione fonatoria: in mancanza delle corde vocali, il paziente sarà completamente afono.

Funzione olfattiva: questo intervento determina anche anosmia, ossia l’impossibilità di sentire gli odori, proprio perchè l’aria non passa più attraverso le narici, dove sono situati i recettori olfattivi.

Funzione emotiva: grazie alle corde vocali è possibile piangere, ridere, urlare…L’impatto psicologico di un intervento come la laringectomia totale, quindi, non deve mai essere trascurato, perchè il paziente vede improvvisamente alterarsi tutta la sua vita psico-affettiva e relazionale.

Funzione di fissazione: anche se non sempre ne siamo consapevoli, la laringe ci aiuta in molti momenti, ad esempio durante il sollevamento di qualcosa di pesante, la minzione e il vomito. Anche la capacità di apnea, quindi, viene alterata dalla demolizione di queste strutture.

COS’È IL REFLUSSO LARINGO FARINGEO

Quando si parla di reflusso laringo faringeo si fa riferimento alla situazione in cui il contenuto gastrico duodenale, liquido o gassoso, risale l’esofago e arriva alle corde vocali, se non anche alle strutture ipofaringee superiori. si tratta di un’entità patologica che viene spesso ritenuta una patologia autonoma: in realtà, sarebbe meglio inserirla all’interno delle manifestazioni extraesofagee che vanno sotto il nome di reflusso gastro esofageo. Ma a cosa è dovuto questo fenomeno? Il contenuto gastro duodenale risale in direzione dell’esofago in sostanza per uno svuotamento gastrico rallentato, oppure per un’incontinenza dello sfintere dell’esofago inferiore, eventualmente in presenza di abitudini alimentari non corrette: per esempio, un eccesso di consumo di bevande gassate, caffè, cioccolato o menta, oltre che per il fumo. Inoltre, esso si presenta in particolar modo nei soggetti obesi e in tutti quei pazienti che presentano condizioni anatomo funzionali in questo senso favorevoli, come per esempio un’ernia iatale, che non è altro che uno scivolamento oltre il cardias di parte dello stomaco. Questa patologia determina la ben nota pirosi retro sternale, e rigurgiti: ci riferiamo, in pratica, al cosiddetto bruciore di stomaco, che in alcuni casi può anche essere responsabile di lesioni infiammatorie vere e proprie, come le esofagiti: lesioni che interessano il rivestimento esofageo. Nelle situazioni più gravi, soprattutto se non trattate o se croniche, si parla di neoplasie. Nel caso in cui lo sfintere dell’esofago superiore funzioni in maniera errata, con chiusura della regione dell’esofago più alta, accade che si verifichi un contatto tra la regione cordale, o la regione sopracordale, e il contenuto gastrico: si genera in questo maniera, per l’appunto, il reflusso laringo faringeo, che nella maggior parte dei casi deve essere ritenuta una malattia intermittente cronica, che propone fasi di riacutizzazione all’interno di pause dei sintomi. È opportuno mettere in evidenza come il rivestimento mucoso che ricopre le corde vocali e le strutture ipofaringee sopracordali non presenti meccanismi di difesa che permettano di proteggersi dai danni provocati dal contenuto gastrico liquido: sostanzialmente l’enzima digestivo della pepsina ed acidi biliari presenti nel duodeno. Nel corso del tempo, ciò si traduce in un gonfiore, o per meglio dire un edema, delle strutture della laringe quali aritenoidi, corde vocali eccetera, se non addirittura lesioni leucoplasiche. Concludiamo segnalando che i sintomi che devono condurre uno specialista a identificare la presenza di reflusso nei segni laringeisono abbastanza limitati, e consistono in tosse cronica, catarro laringeo, disfagia, vale a dire difficoltà a ingerire, sensazione di un corpo estraneo nella faringe e disfonia, cioè abbassamento della voce. Sulla base del quadro clinico e dei sintomi mostrati, lo specialista può indicare una terapia composta da inibitori di pompa protonica, per un periodo di tempo che può arrivare anche a diversi mesi. Risulta utile, ad ogni modo, mettere in evidenza le difficoltà diagnostiche che non di rado costituiscono un problema rilevante nell’ambito di questa malattia, nel senso che attualmente le linee guida per distinguere tale reflusso rispetto a quello gastro esofageo sono ancora poco chiare, e necessitano di ulteriori approfondimenti e ricerche.

La laringe

La laringe dal greco ” làrynx-yngos” è situata nella parte mediana e antero-superiore del collo; esternamente la laringe è simile ad una piramide triangolare tronca con base in alto, mentre la cavità che la percorre internamente è più voluminosa nel maschio che nella femmina: le sue variazioni sono in rapporto, oltre che con il sesso, anche con l’età e hanno quindi grande importanza nela modificazione del tono della voce.

L’ impalcatura della laringe è formata da elementi scheletrici fibrosi cui sono annesse giunture e muscoli striati, mentre internamente è rivestita da mucosa.

Tre sono gli elementi cartillaginei impari e mediani (cricoide, tiroide dell’epiglottide); sei quelli pari e laterali (aritenoidi, corniculate o del Santorino e cuneiformi o del Morgagni).

I principali legamenti sono: i i tiroioidei (tra la cartilagine tiroidea e l’osso ioide), il crico-tracheale (tra cartilagine e trachea), i crico-tiroidei (tra cartilagine cricoidea e tiroidea), il tiro-epiglottico (tra la cartilagine tiroidea e l’ epiglottide), i tiro-aritenoidei (tra cartilagine tiroidea e le cartilagini aritenoidee).

Malgrado la presenza di tali legamenti, la laringe è dotata di un certo grado di motilità: nella deglutizione e nel canto, per esempio, si verificano spostamenti in senso verticale e antero-posteriore.

Tali movimenti, che possono interessare tutta o parte della laringe, sono dovuti all’azione di numerosi muscoli, che hanno anche il compito di avvicinare, divaricare o tendere le corde vocali poste nella parete interna del canale laringeo.

Tra i muscoli alcuni provvedono allo spostamento della laringe nella sua totalità (sterno-tiroideo, il tiro-ioideo, il costrittore superiore del faringe, lo stilo-faringeo), altri permettono alle singole cartilagini di muoversi le une sulle altre (crico-tiroideo, crico-aritenoideo posteriore, crico-aritenoideo laterale, tireo-aritenoideo, con il suo fascio mediale detto vocale, ari-epiglottico e tireo-epiglottico).

Timo volgare: proprietà fitoterapiche

Il timo (Thymus L., 1753) è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Lamiaceae.

Il suo nome scientifico deriva dal greco forza, coraggio, che risveglierebbe in coloro che ne odorano il profumo balsamico.

DROGA UTILIZZATA

SOMMITÀ FIORITE E OLIO ESSENZIALE

ERBA ALTERNATIVA

TIMO SERPILLO

SAPORE

PICCANTINO

PRINCIPI ATTIVI

Olio essenziale con timolo e carvacrolo alcool amilico linalolo l borneolo geraniolo terpinen 4 olo; flavonoidi acidi ursolico e oleanolico vitamine b1 c tannino pentosano acido caffeico manganese acido rosmarinico composti cinarosimili

TOSSICITÀ

MEDIA

CONTROINDICAZIONI

L´UTILIZZO PROLUNGATO IN COLLUTTORI PUÒ PRODURRE TIREOTOSSICOSI.

AVVERTENZE

IL TIMOLO POTREBBE PROVOCARE AVVELENAMENTO CON NAUSEA VOMITO E DEPRESSIONE CARDIACA. SENTIRE IL PARERE DEL MEDICO SULLE DOSI DI USO.

INTERAZIONI O INCOMPATIBILITÀ

ORMONI TIROIDEI

QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ FITOTERAPICA

DIPENDENTE DALLE SPECIFICHE E DALLE FORME TERAPEUTICHE

ORGANI INTERESSATI DALL’AZIONE FITOTERAPICA

BOCCA

BRONCHI E BRONCHIOLI

CAVO ORO-FARINGEO

CISTIFELLEA E VIE BILIARI

DENTI

FARINGE E VIE AEREE SUPERIORI

FEGATO E VIE BILIARI

GOLA

INTESTINO

LARINGE

MUCOSA ORALE E LINGUA

MUCOSE

MUSCOLATURA LISCIA

ORGANI DIGESTIVI

ORGANI E-O TESSUTI DI VARI DISTRETTI CORPOREI

ORGANI EMUNTORI

ORGANI GUSTATIVI

ORGANI UDITIVI

ORGANI VOCALI

POLMONI

RENI

SENI PARANASALI

SISTEMA ENDOCRINO

SISTEMA IMMUNITARIO

STOMACO

TESSUTO CUTANEO

TONSILLE

TUBO GASTRO-ENTERICO

VAGINA

VESCICA URINARIA

VIE AEREE SUPERIORI

VIE RESPIRATORIE

VIE URINARIE

EFFICACIA TERAPEUTICA PROPRIETÀ:

ook COLLUTTORIO BATTERIOSTATICO ORO-FARINGEO

+++ ANTISETTICO

+++ DERMOPURIFICANTE DERMOPROTETTIVO (USO ESTERNO)

+++ DIURETICO ANTISETTICO ANTIPUTRIDO

+++ IDROCOLERETICO

+++ SPASMOLITICO FIBRE MUSCOLARI LISCIE

++ CARMINATIVO – ANTIFERMENTATIVO

++ DIGESTIVO EUPEPTICO STOMACHICO

++ DIURETICO

++ ESPETTORANTE FLUIDIFICANTE DEL CATARRO MUCOLITICO

++ SPASMOLITICO ANTISPASMODICO

++ SPASMOLITICO VIE RESPIRATORIE

++ TONICO GENERALE

++ TUSSIFUGO

+ AROMATIZZANTE

+ CONDIMENTO O SPEZIA

EFFICACIA TERAPEUTICA INDICAZIONI:

ook BRONCHITE O AFFEZIONI BRONCHIALI

ook FARINGITE E RINOFARINGITE

ook OTITE

ook SINUSITE E RINOSINUSITE

ook TONSILLITE

+++ DERMATOSI

+++ INFEZIONI (VIE RESPIRATORIE)

++ ACNE (DEPURATIVO)

++ AFTE

++ ALITOSI

++ ASMA BRONCHIALE E BRONCOSPASMO

++ CATARRO VIE RESPIRATORIE

++ DISPEPSIA O CATTIVA DIGESTIONE

++ DISPEPSIE ATONICHE

++ INFEZIONI (GASTROINTESTINALI)

++ INFEZIONI E INFIAMMAZIONI (+)

++ INFIAMMAZIONI (CAVO ORALE)

++ LARINGITE

++ METEORISMO FLATULENZA E FERMENTAZIONI INTESTINALI

++ SPASMI E DOLORI SPASMODICI DI VARIA NATURA

++ TOSSE

+ ASCESSO E FLEMMONE

+ CANDIDOSI O MONILIASI

+ CROHN (MORBO)

+ FORUNCOLOSI

+ LEBBRA

+ MICOSI

TISANE DI ERBEOFFICINALI

AEROFAGIA E METEORISMO

AFTE E INFIAMMAZIONI BOCCA

ASMA

BRONCHITE

FARINGITE E MAL DI GOLA

ERBE SINERGICHE

ANICE STELLATO

ANICE VERDE

BASILICO

CASTAGNO

DROSERA

EUCALIPTO

FINOCCHIO

IPECACUANA

LAVANDA

LIQUIRIZIA

NIAOULI

PIANTAGGINE LANCEOLATA

SALVIA OFFICINALE

TIMO SERPILLO

VIOLA MAMMOLA

ESTRATTI:

Timo volgare estratto fluido

1-3 g

al giorno

Timo volgare Tisana

Infuso: al 1% per uso interno [vedi preparazione e uso] al 3% per colluttori e gargarismi al 15% per bagni e pediluvi

2 cucchiaini per tazza di acqua bollente

Più tazze al giorno

Timo volgare Olio essenziale selezionato

Secondo prescrizione medica [vedi controindicazioni]

Timo volgare Tintura madre

Viene preparata dalla parte aerea fresca tit.alcol.65°

XL gtt 3 volte al giorno

http://www.pollonimauro.it/timo-volgare-proprieta-fitoterapiche/

Quel nesso tra tumori diversi

Quel nesso tra tumori diversi

Uno studio svolto su pazienti italiani e svizzeri ha identificato il rischio familiare di sviluppare una neoplasia differente da quella che ha colpito un parente. Emerge una relazione tra cancro del seno, del colon-retto e dell’ovaio

Simone Valesini

I parenti stretti di chi ha, o ha avuto, un tumore sono esposti al cosiddetto rischio familiare, ovvero una probabilità più alta della media di sviluppare a loro volta una neoplasia. Un nuovo studio pubblicato sulle pagine degli Annals of Oncology ha ora analizzato i rischi familiari legati a diversi tipi di cancro, identificando e quantificando non solo la probabilità di sviluppare la stessa neoplasia che ha colpito un proprio parente, ma anche i legami statistici esistenti tra forme tumorali differenti.

Oltre ad associazioni note, come quella tra tumore al seno e del colon-retto, lo studio – che con 23.000 partecipanti è il più ampio svolto fino ad oggi – ha permesso di determinare i rischi reciproci legati a 13 differenti forme tumorali. Dai risultati è emerso, per esempio, che avere una familiare di primo grado con tumore al seno aumenterebbe di 4,3 volte il rischio di sviluppare un carcinoma dell’ovaio.

L’analisi. Lo studio è stato svolto da diversi gruppi di ricerca italiani, francesi e svizzeri, e ha analizzato oltre 12.000 casi di cancro trattati in Italia e in Svizzera tra il 1991 e il 2009. I ricercatori hanno raccolto informazioni anche sui parenti dei pazienti, e hanno poi confrontato i risultati con quelli relativi a 11 mila persone sane e alle loro famiglie, tenendo conto delle caratteristiche socio-demografiche e fisiche dei partecipanti, della loro dieta, e di abitudini come il consumo di alcol e il fumo di sigaretta, per limitare l’influenza di fattori di rischio diversi da quelli puramente genetici.

Il rischio familiare. “Oltre a confermare il rischio, già noto, che i parenti di primo grado sviluppino un tumore dello stesso tipo di quello che ha colpito il loro familiare, abbiamo identificato e quantificato anche i rischi di sviluppare una grande varietà di altre forme di cancro”, spiega Eva Negri, direttrice del laboratorio di Metodi Epidemiologici dell’Istituto Mario Negri di Milano, tra i centri che hanno partecipato allo studio. Avere un parente di primo grado con tumore della laringe, ad esempio, aumenta di 3,3 volte del rischio di sviluppare un tumore della bocca, mentre questa forma di tumore determina a sua volta un rischio 4 volte maggiore di sviluppare un tumore all’esofago. Lo studio ha confermato anche l’esistenza di un rischio una volta e mezzo più alto di sviluppare un tumore al seno nelle familiari di pazienti con carcinoma del colon retto.

L’importanza per l’epidemiologia. I risultati sono di particolare rilevanza per le forme di tumore rare, per le quali anche un’associazione statisticamente debole con una forma tumorale frequente può rappresentare un’informazione rilevante dal punto di vista epidemiologico. “Per esempio, nel caso del carcinoma dell’ovaio, abbiamo scoperto che una storia familiare di cancro al seno rappresenta un fattore di rischio maggiore rispetto a quello determinato da una familiarità con lo stesso tumore dell’ovaio: quest’ultimo ha un’associazione statistica molto più forte, ma è anche molto più raro nella popolazione”, commenta Negri. I ricercatori stanno continuando a raccogliere dati sui pazienti che partecipano allo studio e campioni biologici che in futuro che potrebbero aiutare a comprendere quali fattori genetici contribuiscano a determinare il rischio familiare di sviluppare le diverse forme di cancro.

Vai allo studio

Family history of cancer and the risk of cancer: a network of case–control studies

29 luglio 2013 ©RIPRODUZIONE RISERVATA

http://la.repubblica.it/saluteseno/news/quel-nesso-tra-tumori-diversi/

Come insegnare l’anatomia della voce per i bambini

I bambini non possono prendere il tempo per capire come sono fisicamente in grado di parlare, cantare, ridere o urlare. Una lezione sulla anatomia della voce è necessaria per i bambini a conoscere le varie parti del corpo che sono responsabili della produzione di suoni e di come diversi muscoli lavorano insieme per rendere la voce di una persona. Insegnare ai bambini cose circa l’anatomia della voce è una lezione preziosa che può anche aiutare i bambini a imparare il modo corretto di parlare per mantenere le loro voci o sottolineare le corde vocali.

Mostra i suoi figli una immagine con lo schema della voce umana. Lo schema dovrebbe includere immagini della bocca, laringe, corde vocali, trachea, polmoni e il diaframma, che contribuiscono ad esprimere. Indica ogni parte dell’anatomia nel diagramma (es. polmoni) e chiedere ai bambini di indicare quella parte nei loro corpi. Questo è un esercizio per i bambini per imparare a identificare le parti del loro corpo che compongono l’anatomia della voce.

Parlare con i bambini su come la bocca, laringe, corde vocali, trachea, polmoni e diaframma lavorano insieme come gruppo per la produzione di voce. Per esempio, il diaframma sostiene il flusso d’aria prodotto dai polmoni, che viaggia lungo la trachea alla gola, dove la laringe e corde vocali, vicino pomo d’Adamo. Le corde vocali vibrano nell’aria e producono voce.

Prova un’attività che lasciare che i bambini usano la loro voce per capire il flusso di anatomia della voce. Dillo ai bambini di respirare a pieni polmoni, che tenere l’aria per 3 secondi e soffiare dalle loro bocche più lentamente possibile. Spiega che l’aria è controllato dai vostri polmoni e muscoli sulle spalle, addome e diaframmi. Nel prossimo respiro profondo, lasciate che i bambini fanno un suono come “Ah” o “Oh”, come si rilascia l’aria.

Chiedete ai bambini se hanno mai perso la loro voce per urlare troppo o aver cantato troppo alto. Parlare di come le corde vocali e della laringe possono essere danneggiati da un sacco di tensione nei muscoli della gola.

Fornire i diagrammi fogli di lavoro di anatomia della voce per i bambini per i bambini di colore. Lasciare le parti dell’anatomia, senza i nomi e fare una attività in cui i bambini devono disegnare una linea in ogni parte del corpo e scrivere il loro nome, come le corde vocali o dei polmoni.

Gli negano l’accompagnamento, lui denuncia medico e Asl

Ferroviere in pensione, 58 anni, ha subito due interventi chirurgici per un tumore, con l’asportazione di laringe e corde vocali

RENATO BALDUCCI

DOMODOSSOLA

«E’ un’ingiustizia. Sono invalido al cento per cento e nonostante le mie condizioni non mi è stato riconosciuto il sussidio di accompagnamento». Franco Viscomi, 58 anni, ferroviere in pensione, che ha subito due interventi chirurgici per un tumore alla gola, ha deciso di denunciare Carola Vanoli, uno dei medici che lo hanno visitato durante la pratica istruita per chiedere all’Inps l’assegno di accompagnamento.

Viscomi è un laringectomizzato dopo l’asportazione della laringe con le corde vocali. La scoperta del tumore nel 2008, due interventi chirurgici, una trentina di radioterapie: oggi, dopo essere stato costretto ad andare in pensione, riesce a parlare solo grazie a una valvola che ha in gola. «Sono a rischio tutti i giorni poiché la fistola, e questo è stato certificato dai medici, è più larga del dovuto – spiega -. Posso beccarmi una polmonite in ogni momento; devo stare attento a lavarmi perché l’acqua potrebbe finire nei polmoni; per bere devo piegare la testa in avanti. Una vita difficile: ho bisogno dell’aiuto di una persona. Non riesco a farmi assistere sempre dagli amici. Quando ho chiesto l’assegno di accompagnamento mi è stato negato».

L’ex ferroviere ha anche sporto querela per falso contro Vanoli, della medicina legale dell’Asl, che faceva parte della commissione e successivamente è stata nominata consulente del giudice del lavoro che ha esaminato la pratica. «Non mi ha visitato; neppure il mio medico legale di fiducia si è premurato di entrare con me durante le visite; la sua presenza sarebbe stata importante per ribattere alla tesi della dottoressa» dice Viscomi.

La dottoressa Vanoli dice che valuterà le dichiarazioni di Viscomi e poi deciderà se tutelarsi legalmente contro chi cerca di diffamarla. «Sulla vicenda medica non parlo per ovvi motivi di riservatezza professionale – dice -. Posso confermare che durante la prima visita medica facevo solo parte di una commissione, ma non ero la sola dottoressa coinvolta. Nella seconda era presente anche il suo medico di fiducia, che ha poi ricevuto la mia relazione sulla quale ha concordato. Sulla visita medica confermo che io mi sono basata sulla documentazione che era particolarmente dettagliata».